糟糕,朝鲜人民拖将军的后腿啦。

当地时间5月21日,朝鲜5000吨级驱逐舰正式下水,唯一美中不足的是驱逐舰选择“躺着下水”。

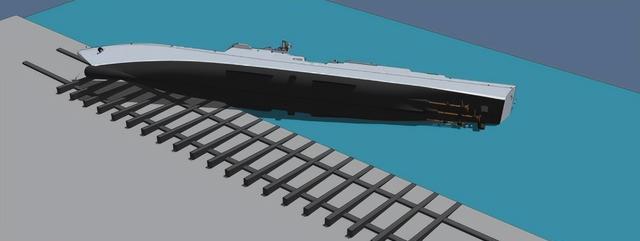

根据西方卫星捕捉到的现场画面显示,这艘驱逐舰下水时突然发生侧翻,一多半船身扭转到海里,另一小半则死死的锁在码头上,整个船体近乎45度角侧卧在水面与船台之间。

不单是侧翻,损毁情况也还是惨不忍睹。

船底部分破损严重,船侧被刮擦得伤痕累累,其龙骨部分估计也是遭受重创。

更别说舰体上各种设备,如雷达天线、导弹发射装置等,此刻也变得歪七扭八,有的甚至已经完全掉落,散落在船台或海面上。

当时,朝鲜人民的“太阳”金正恩,众多官员、船厂工人以及相关技术人员都在,事故发生时,他们离船台也就100米左右,万一爆炸或者零件崩裂,那就是团灭的结局。

不过朝鲜行动倒是迅速,没多长时间就用蓝色防水布盖住了船的全身。

据推测,这是朝鲜方面想通过这些防水布,暂时遮蔽一下舰体上的其他损伤,像朝中社报道中提到的船底破损缺口之类的。

可即便有防水布遮挡,也难以掩盖这艘驱逐舰遭受重创的事实。

一艘国宝级装备发生重大事故,朝鲜高层震怒,第一时间问责造船厂在内五大造船部门。

它可是被誉为“朝鲜人民的希望”,更承载着朝鲜捍卫主权、维护安全的重要使命。

这么重要的东西,这么重要的场合,却能犯翻船这么低级的错误,换谁谁都会生气。

朝鲜领导人严厉批评:这是不可容忍的严重的重大事故。甚至直接定性为“犯罪行为”。

同时,要求船厂进行紧急抢修。不过,船都破成这个样子了,修好了估计也有不少暗病

那说到底,到底是什么原因导致的侧翻呢?

有信仰但没力量

网络众说纷纭,较可信的是,负责建造驱逐舰的清津造船厂缺乏大型船舶下水经验和设备。

清津造船厂缺少像倒退式、注水式等大船下水设备,所以只能用中小型船舶的侧滑下水法。

这只是风险的其中一点,另一点就是操作人员。

众所周知,朝鲜是一个充满信仰的地方,咱们都称金正恩为“将军”,朝鲜人称其为“太阳”。

上面说到观礼台距驱逐舰只有100米左右,试想一下,一个太阳在旁边盯着你干活,能不紧张嘛,再加上操作经验不足,出错率一下就提高不少。

现场状况大致是,指挥人员不熟练,前后控制不统一,导致船身偏离。尾端下滑过快,首端因船体偏离卡扣锁死打不开,最终酿成了大祸。

上面说过船不好修,其实也有两点原因。

第一点就是,船损伤太严重了,而且修船也缺设备。

清津造船厂缺乏干船坞和万吨级浮吊,唯一的“大同江”号浮吊最大起重仅为3000吨,连扶正舰体都难以完成。

第二点则是人员结构问题:问题一出,船厂长被传唤、17名中层干部被解雇,副相级官员被批斗,加起来近20名骨干人员的离职,让本就少人的厂子更雪上加霜了。

据统计,朝鲜造船业核心团队平均年龄仅28岁,35岁以上技术骨干不足两成,2024年俄罗斯转让的护卫舰技术侧重武器集成,对基础造船工艺指导有限。

总之朝鲜这事一出,全世界又重新认识了朝鲜,估计朝鲜在世界上的地位又得变一变了。

世界不是宽容的

朝鲜海军原计划通过“崔贤”级驱逐舰的建造,改变长期依赖老旧舰艇的局面。

首舰“崔贤”号4月成功下水后,朝鲜计划再复制几艘,形成对韩国海军的威慑。

然而,二号舰的事故直接打乱了这一节奏。

韩国国防研究院的分析指出,朝鲜海军现代化计划本就因技术和资金问题进展缓慢,此次事故可能导致后续建造计划推迟,甚至影响其整体战略布局。

国际形象方面,此次事故被西方媒体广泛报道。

路透社、法新社均以“重大挫折”“技术短板暴露”等标题评论,将其视为朝鲜军工落后的象征。

尽管朝鲜官方迅速公布调查结果,试图淡化事故严重性,但西方卫星拍摄的舰体侧翻画面已在国际上引发质疑。

一些分析人士指出,朝鲜在导弹技术上的突破与造船能力的滞后形成鲜明对比。

而关于驱逐舰的修复可能性,专家分析认为,清津造船厂缺乏干船坞和大型浮吊设备,修复工作面临巨大挑战。

日本海上自卫队退役将领指出,即使舰体结构未受致命损伤,修复至少需要6个月,且关键系统如雷达和武器装备可能因进水而报废。

朝鲜官方虽宣称“10多天即可修复”,但这一说法被外界质疑为政治口号。

不过,朝鲜可能采取“象征性修复”策略,即短期内恢复舰体外观,用于政治展示。

这种做法在朝鲜军工历史上并非首次,例如其“万里镜”卫星发射失败后,仍通过高调宣传维持威慑形象。

若朝鲜选择这一路径,该驱逐舰可能成为“浮动炮台”,仅具备有限的近岸防御能力。

总体而言,此次事故既是“将军”的滑铁卢,也是其军工体系升级的“转折点”。

若朝鲜能借此推动造船工业改革,引入标准化流程和国际合作,未来仍有机会弥补短板。

但在当前政治环境下,短期内实现实质性突破的可能性较低,朝鲜海军的远洋梦恐将继续受制于技术和资源的双重瓶颈。

参考资料:

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/jiaodian/750945.html