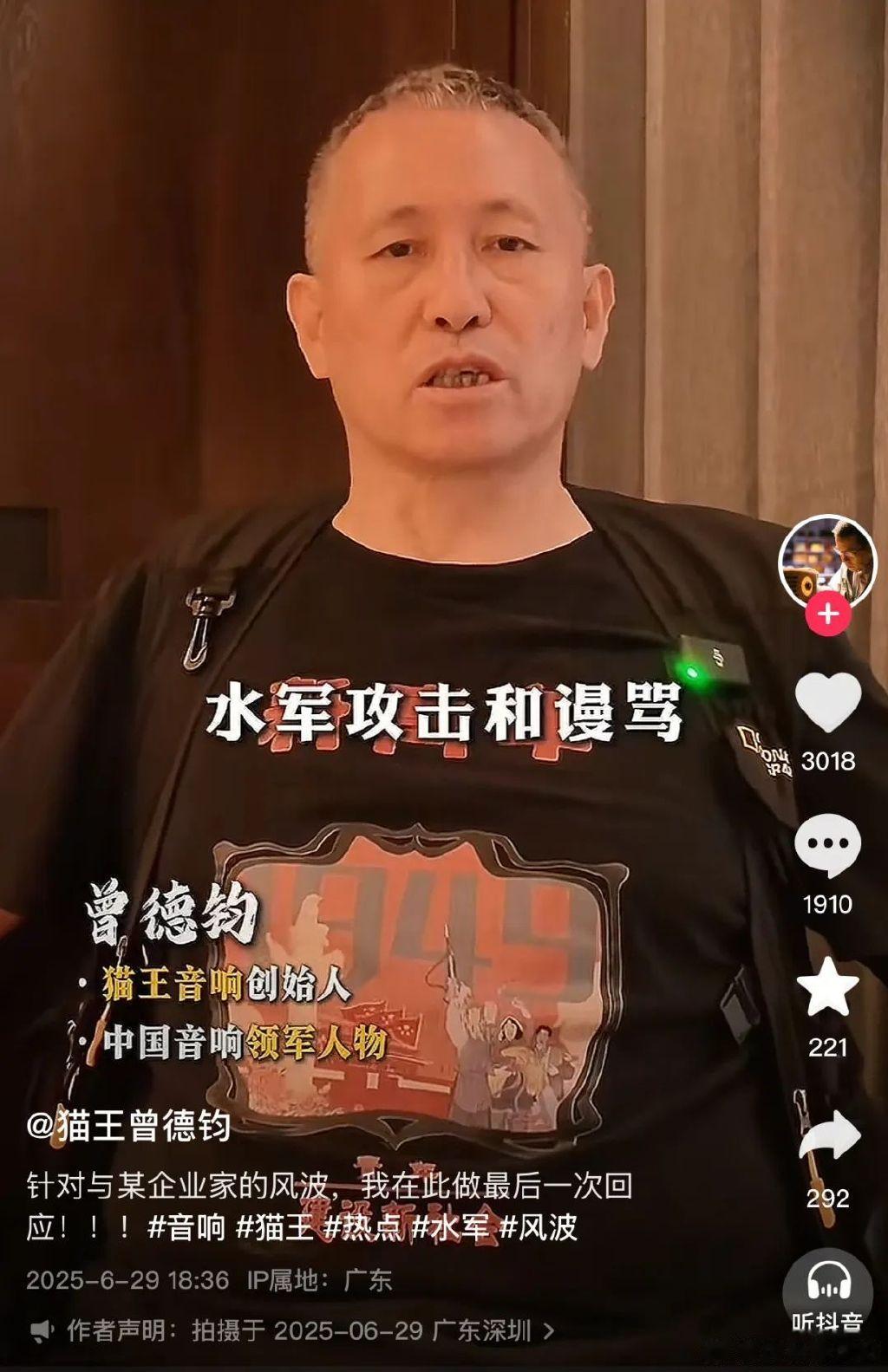

“这两天猫王的直播间和账号无缘无故受到了大量的水军攻击和谩骂,深深对我的生活造成了影响和伤害。”

最近一段时间,猫王音响创始人曾德钧可谓疲惫不堪。

在卷入与小米公司的网络舆论风暴之后,这位69岁的创业者见识到了,一家科技公司的粉丝竟然可以如此“狂热”。

面对镜头,他只能无奈认怂:“我作为一个小人物,惹了一家惹不起的公司。”

1.“智能音箱”风波

事件始于6月23日的一段视频,曾德钧回忆2013年带着智能音箱项目寻求雷军旗下顺为资本投资时的场景。

他描述雷军当面否定:“智能音箱有什么用?别浪费时间!”随后直接离场,连招呼都没打。

曾德钧不仅详述了与雷军会面的细节,更直言雷军“私下缺乏尊重,和公众形象反差极大”。

这番言论瞬间引爆舆论。支持者赞扬他敢于挑战巨头,质疑者则指其借势营销。

面对汹涌舆情,曾德钧次日迅速发布“澄清”视频,语气明显软化:“我对小米、对雷军个人没有什么意见。”他肯定小米是“优秀企业”,同时抱怨舆论“被带偏了”,呼吁不要断章取义。

然后没过多久,这段试图灭火的视频就被删除。

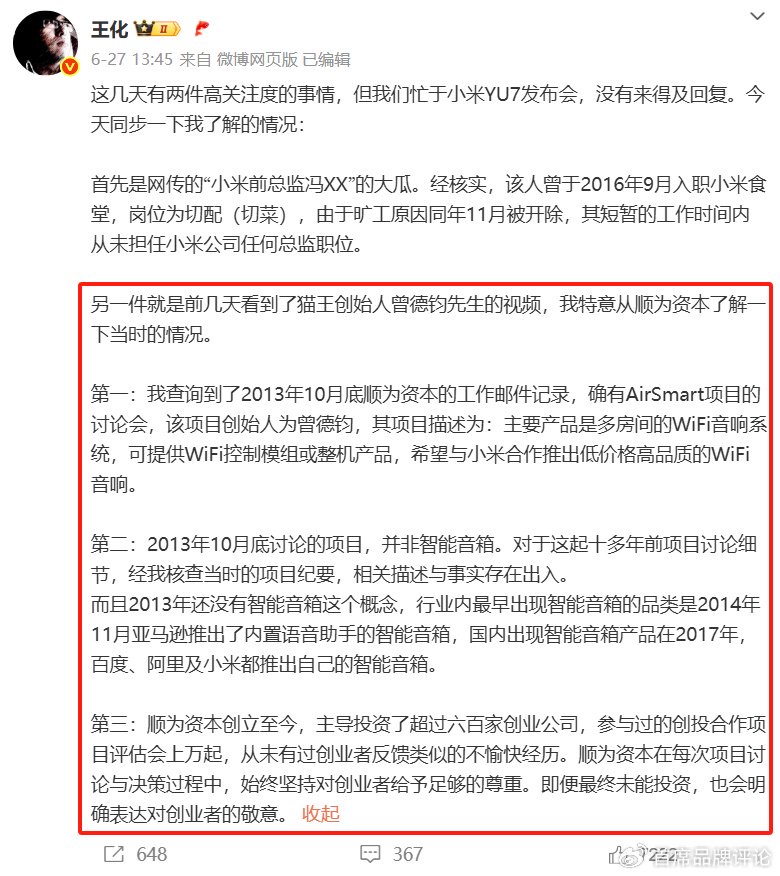

矛盾的进一步升级出现在6月27日,小米公关总经理王化发布了一份基于档案的声明,直指曾德钧所述与历史记录存在关键出入。

王化援引2013年10月底顺为资本的工作邮件记录,明确指出:当年讨论的是曾德钧的“AirSmart多房间WiFi音响系统”,而非所谓的“智能音箱”。

更关键的是,王化抛出一个行业史实:2013年全球尚未出现智能音箱品类,亚马逊推出首款智能音箱Echo是在2014年11月,而中国市场的智能音箱产品则迟至2017年才由百度、阿里及小米相继推出。

48小时后,曾德钧发布最终回应,语气已是全然的退却:“我作为一个小人物,不该挑战市场大鳄。”

2.“惹不起”的小米

曾德钧的最终回应中,最令人不安的控诉直指网络暴力:“猫王的直播间和账号受到了大量水军攻击和谩骂,深深影响了我的生活和伤害了我。”

他痛斥:“在业内好像不利于他们的东西,都会被水军攻击,我认为这样的互联网商业氛围是非常可恶的。”

这位年近古稀的创业者发出灵魂拷问:“凭什么你的资本越大,你的名声越大,你就可以仗势欺人?如果说一个公司靠着这样的手段去一手遮天,那么中国的商业环境还有未来吗?”

尽管曾德钧未直接点名,但矛头显然指向小米体系。他描述了一个令人深思的舆论状况:资本成为话语权的放大器,任何挑战者都可能被系统性的舆论机器碾碎。

在“最后一次回应”中,曾德钧透露了相关细节,在发布“澄清”视频前,已与小米方面有过沟通。

“对方联系到我,说他们的高层很重视这件事情”,视频内容甚至“发给了他们”并获得认可。然而视频发出后,等待他的却是“大量的水军攻击与谩骂”。

表面和解,背后捅刀。在这样一位老牌创业者感叹“惹不起”时,背后实则映射出整个创业生态里日益倾斜的权力天平。

曾德钧的遭遇并非孤例,就在同一时期,汽车圈上演了相似剧情。

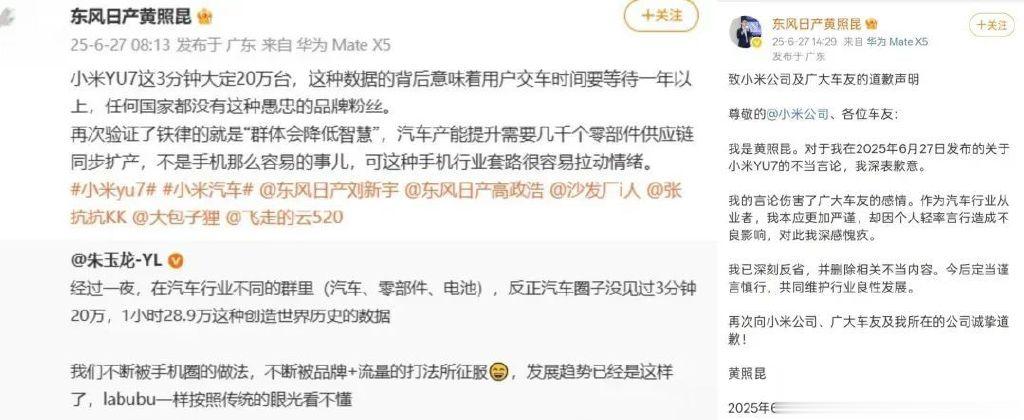

东风日产高管黄照昆转发小米YU7订单数据时称“3分钟大定20万台意味着用户要等一年以上”,更直言“任何国家都没有这种愚忠的品牌粉丝”。

言论一出,黄照昆立即遭遇网友和大V“围攻”,被指“不尊重消费者”“贬低竞品”。

强压之下,他当天删除微博道歉,称“言论失当,未恪守职业严谨性”。

无论是曾德钧还是黄照昆,两起事件揭示了同一现象:在当下舆论场,触碰小米可能招致海啸般的反击,无论来自狂热粉丝还是有组织的行动。

3.品牌“饭圈化”

如今的品牌粉丝开始“像被上了结界”,界限分明地展开极限撕扯,而背后品牌饭圈化有着不可推卸的责任。

对于小米而言,这种饭圈文化培育的土壤,正是雷军精心打造的个人IP。

2024年数据显示,雷军全年抖音涨粉2500万,位列榜单第3名,是其中唯一的企业家。他的微博粉丝达2681万,抖音粉丝4571万,影响力横跨政商两界。

小米联合创始人黎万强,曾在《参与感》一书中揭示了小米品牌营销的方法论——“参与感三三法则”:做爆品、做粉丝、做自媒体三大战略;开放参与节点、设计互动方式、扩散口碑事件三大战术。

雷军IP的塑造,正是这一公式的完美实践。

从“AreyouOK”的自黑传播,到将社交媒体评论区变成“许愿池”,再到直播智驾展示极客形象,他成功塑造了“反精英”的真诚草根人设。

这种深度绑定带来巨大收益。

在雷军IP加持下,小米SU7上市即成爆款,首年交付量超13.6万辆。业界估算,雷军一人每年可为小米节省营销费用超10亿元。

绑定越深,风险越高。小米的崛起本应是创新经济的典范,但当其护城河从产品力扩展到舆论控制力时,一种新型风险开始累积。

潘九堂作为小米产业投资部合伙人,近期在微博上暗示:“今年汽车、家电很多友商在拆解研究小米,也有少数又在疯狂的碰瓷,甚至水军攻击小米。”

这种“被迫害感”与饭圈文化中的“虐粉”逻辑惊人相似,外部攻击越猛烈,内部凝聚力越强。

商业竞争演变为信仰之争时,理性讨论的空间便被挤压殆尽。

4.警惕网络暴力

无条件捍卫偶像,有组织反击批评,制造网络声量碾压异见者。

当一家科技企业的拥趸开始展现出类似娱乐圈“粉丝”的行为特征,我们不得不警惕:商业竞争是否正在滑向“饭圈化”深渊?

曾德钧的遭遇提供了一个典型样本,一位业内人士的批评言论,迅速演变为对其个人的全网围剿。直播间被攻陷,个人形象被污名化,“曾德钧已经不是那一个匠人如神的曾德钧了,就是一个恶魔”。

这种非黑即白的叙事逻辑,正是饭圈文化的核心特征。

如果资本力量可以轻易动员舆论机器时,中小创业者的发声空间何在?

曾德钧那句沉痛的“资本一手遮天会破坏商业环境”,直指中国创新生态的脆弱性。

商业文明需要理性批评的空间,雷军本人曾清醒地指出:“流量时代要谨言慎行,每句话都要准确。”

但同样重要的是,健康的商业生态需要容错空间与多元声音,而非资本加持的“一言堂”。

如果所有批评者都可能被贴上“蹭热度”、“为黑而黑”的标签,如果每句异见都可能招致组织化的网络暴力,那么中国商业社会的理性对话基础将不复存在。

这一次,69岁的曾德钧最终低头认输,说出“惹不起”三个字时,映射的不仅是小人物对大资本的无力感,更是整个商业社会被流量异化的悲剧。

今天的猎手,或许就是明天的猎物。饭圈化的铁幕一旦落下,没有企业能独善其身。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/jiaodian/759875.html