“双料影帝”张译,为何新剧口碑崩盘?

央视新剧《以法之名》开播后,未能延续张译昔日的口碑佳绩,差评却接踵而至。观众吐槽其“演技固化”“角色雷同”,甚至直言“审美疲劳”。张译凭借《士兵突击》《鸡毛飞上天》等佳作被尊为演技翘楚,然而,他为何会深陷“被高估”的争议漩涡之中呢?是观众要求太高,还是演员真的“吃老本”?

1.从“剧抛脸”到“角色复制”:张译的演技困境

张译演技出众,素有“剧抛脸”的美誉,无论饰演何种角色皆能形神兼备。观众往往难以铭记他本人,脑海中全然留存的是他所塑造的角色。《士兵突击》里史今退伍时的悄然落泪,《鸡毛飞上天》中陈江河与骆玉珠重逢时的狂喜与克制,《悬崖之上》受刑时的剧痛,每个角色都鲜活且立体。

然而,近年来,张译的表演模式似乎陷入某种“舒适区”:《狂飙》里的安欣、《他是谁》里的卫国平、《以法之名》里的洪亮检察官,几乎都是“白发+皱眉+低音炮”三件套。观众发现,无论是刑警、检察官还是其他执法者角色,他的表演方式高度相似,甚至台词节奏、微表情都如出一辙。

问题核心:不是张译的演技退步,而是他在高强度拍戏节奏下(3年16部戏),难以跳出既有表演框架,导致角色同质化严重。

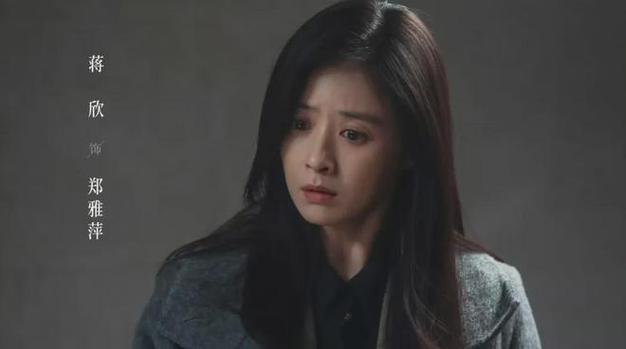

2.蒋欣的“用力过猛”:从华妃到检察官的违和感

除了张译,蒋欣在《以法之名》中的表现也引发争议。她曾凭借《甄嬛传》的华妃、《欢乐颂》的樊胜美等角色证明演技,但这次饰演的检察官郑雅萍却让人出戏。

剧中,她延续了华妃式的“怒目圆睁”和樊胜美的“情绪爆发”,在法庭戏中拍桌怒吼、青筋暴起,与司法人员的冷静专业形象严重不符。尤其是“司法得讲人情”这一表述,直接使观众对编剧和演员关于法律职业的理解产生质疑。

症结所在:蒋欣的表演风格适合情绪浓烈的角色,但在需要克制、理性的正剧中,过度外放的演技反而显得突兀。

3. 剧情存有硬伤,体现为专业性与戏剧性的失衡。

《以法之名》的失败,演员只是部分原因,更关键的是剧本本身的漏洞:

离谱情节:张译饰演检察官,仅听嫌疑人几句煽情之语,便公然打开其手铐,从而导致嫌疑人自杀未遂。这种脱离现实的桥段,直接削弱司法剧的严肃性。

-台词翻车:“司法应讲人情”等台词,暴露编剧对法律职业的认知偏差,引发观众对专业性的质疑。

-节奏混乱:法庭戏缺乏紧张感,法警反应迟钝,剧情为制造冲突而强行狗血化。

行业反思:近年来,不少医疗、法律、职场类行业剧,因未深入开展真实调研,终成“悬浮剧”。《以法之名》的失败,再次证明观众对专业细节的要求越来越高,编剧不能仅靠想象创作。

4.演员如何破局?跳出舒适区才是关键

张译所面临的困境并非孤例。许多实力派演员在成名后,因市场偏好或自身习惯,陷入“安全区表演”:

-陈道明的“帝王专业户”形象;

靳东的“精英男”人设套路。

孙俪呈现出的“大女主”模式……

观众起初为其演技所折服,然而,长期的重复演绎难免会使观众产生审美疲劳。张译曾在华表奖上坦言:“作品太密,观众看累了,我得歇歇。”然而,存货剧陆续播出,转型仍需时间。

未来出路:

-减少接戏频率,给角色沉淀空间;

-尝试反差角色(如反派、喜剧等);

参与剧本创作时,切莫被动接受同质化角色。

结语:观众在进步,演员该如何跟上?

《以法之名》的差评,不仅是张译或蒋欣的问题,更是行业快餐式创作的缩影。当观众对演技、剧本、专业细节的要求越来越高,演员和制作方必须打破套路,才能真正留住观众。

讨论:

-你认为张译的演技被高估了吗?

-行业剧如何才能避免“悬浮”?

-哪些演员成功跳出了“舒适区”?

(本文部分信息参考:新京报、红星新闻、中国电影报道)

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/yule/761251.html