车距百米有法规,人距三尺却成谜。前有行人如“鬼探头”,后车追尾罚单飞。莫道法律不偏心,行人转身七万赔!

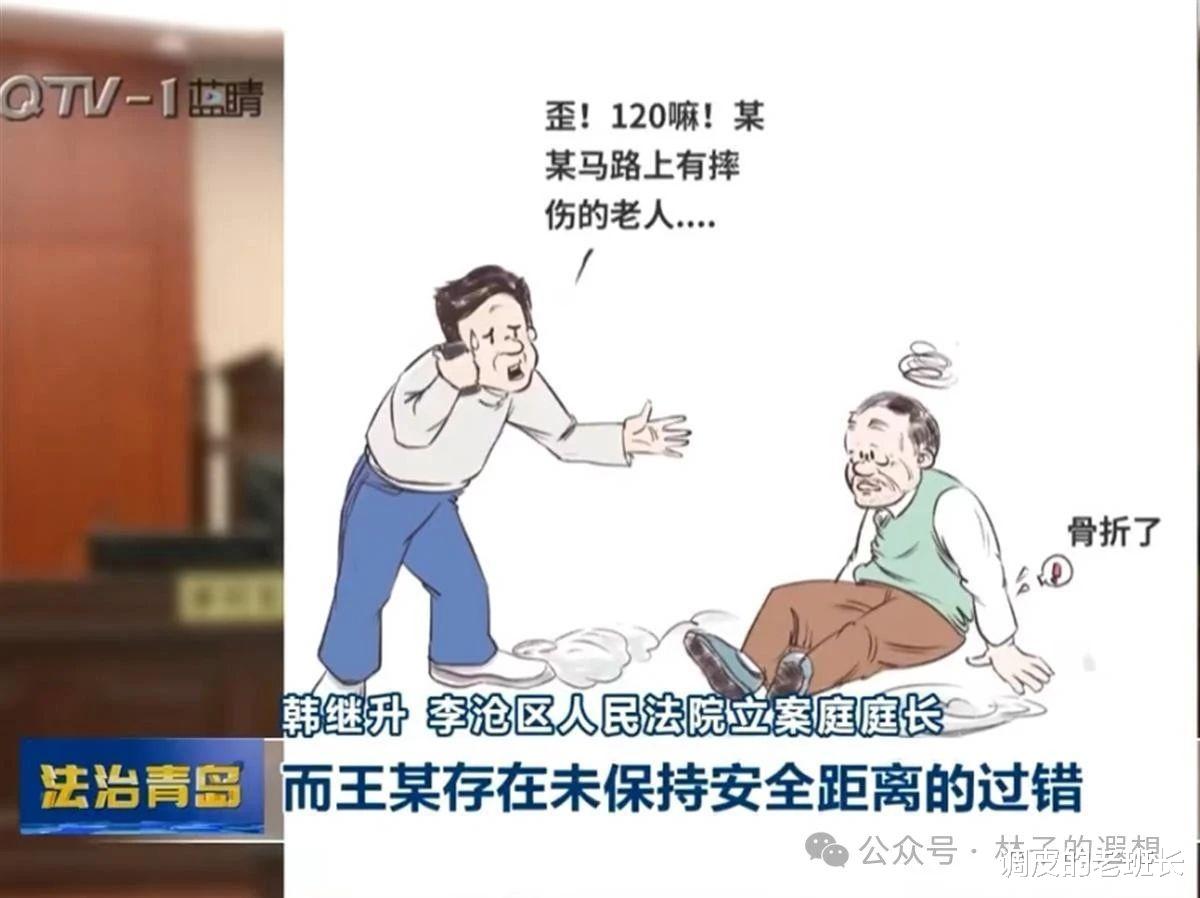

话说2025年5月8日,青岛李沧区法院调解了一桩奇案:一位老人边走路边打电话,突然转身与后方男子相撞致骨折,法院认定男子“未保持安全距离”需赔7万元。此案一出,网友炸锅:“走路也要学开车?安全距离难不成是‘三米开外,闲人免近’?”

车距有法可依,人距无章可循

《道路交通安全法》白纸黑字:车速100公里/小时,车距需百米;60公里/小时,车距等于车速数值;即便龟速20公里,也得留足10米。交警抓拍、电子监控,一套组合拳打得明明白白。可到了行人这儿,法律却成了“哑巴”—无一条文规定行人之间需保持多少米安全距离。青岛案例中,法官只能“参照机动车精神”,强行将行人走路类比为开车,生生造出一条“2-3米安全线”。网友揶揄:“莫非行人走路也得装个倒车雷达?”

更有趣的是,法律对行人的要求堪称“薛定谔的注意义务”:若撞了老人,你需赔钱;若老人撞你,你仍需赔钱。正如《道交法》第七十六条,纵使机动车无责,也得赔10%。如今这“人道主义关怀”蔓延至行人之间,难怪网友自嘲:“以后路上见老人,得学螃蟹横着走,保持三米社交距离!”

车距判断有窍门,人距全靠“玄学”

开车判断距离,老司机自有妙招:引擎盖对准行人脚后跟,约5米;若见臀部,则只剩半米,需急刹。高速上,分道线、三秒法则更是一板一眼。可到了行人之间,这距离咋算?难不成要拿卷尺量着走?青岛案例中,法官建议“2-3米”,却无任何技术标准支撑,全凭“感觉”。

更讽刺的是,行人动态复杂如“量子运动”:前有低头族刷手机,后有广场舞大妈突然“漂移”,左有外卖小哥“闪现”,右有遛狗大爷“蛇形走位”。想保持安全距离?除非人人头顶激光测距仪,实时播报:“滴滴,前方行人距离1.5米,建议侧身避让!”

法律逻辑“魔改”,行人走路如开车

青岛案例中,法官将机动车安全距离规则“嫁接”到行人身上,理由竟是“若男子保持距离,碰撞本可避免”。此逻辑若推广,恐引发连锁反应:商场电梯需标注“行人间隔1米,违者罚款”;公园长椅得贴“就坐安全距离:左三右四,违者赔钱”。网友戏言:“以后走路得考‘行人安全距离证’,科目一考《行人道交法》,科目二练‘紧急侧身避让’!”

更荒诞的是,法律对“弱势群体”的倾斜已成“万能借口”。青岛案中,老人因年迈体弱获赔7万,若换成壮汉相撞,法官或判“各自拍灰走人”。这种“按年龄定责”的潜规则,让公平成了“弹簧秤”—弱者有理,强者自认倒霉。

安全距离“双标”,道德与法理打架

法律对车严苛,对人宽松,本为平衡风险。机动车是“钢铁猛兽”,行人血肉之躯,理当受保护。然青岛案例却将行人置于“准机动车”地位,强行套用安全距离,实属法律解释的“脑洞大开”。有律师直言:“行人突然转身,类比前车急刹;后行者未保持距离,故担责。此逻辑若成立,行人走路岂非成了‘移动路障’?”

更值得玩味的是,此案以调解结案,男子“自愿”赔钱,法院未作判决。表面“皆大欢喜”,实则埋下隐患:若人人效仿,碰瓷新套路或将诞生—“转身碰瓷术,专治走路不保持距离!”

安全距离不应是“法律谜语”

车距有刻度,人距无标准。法律若真要规范行人安全距离,不妨学学交规:雨天加1米,雪天乘2倍,遇见老人自动开启“3米缓冲带”。或者,干脆立法规定:“行人需保持身高三倍距离,违者罚款50,附赠《行人安全距离手册》一本。”

否则,今日判例恐成明日笑谈。正如网友所言:“法律天平忽倾斜,行人走路如开车。三观碎尽无处拾,且看下回谁赔钱?”

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/jiaodian/747842.html