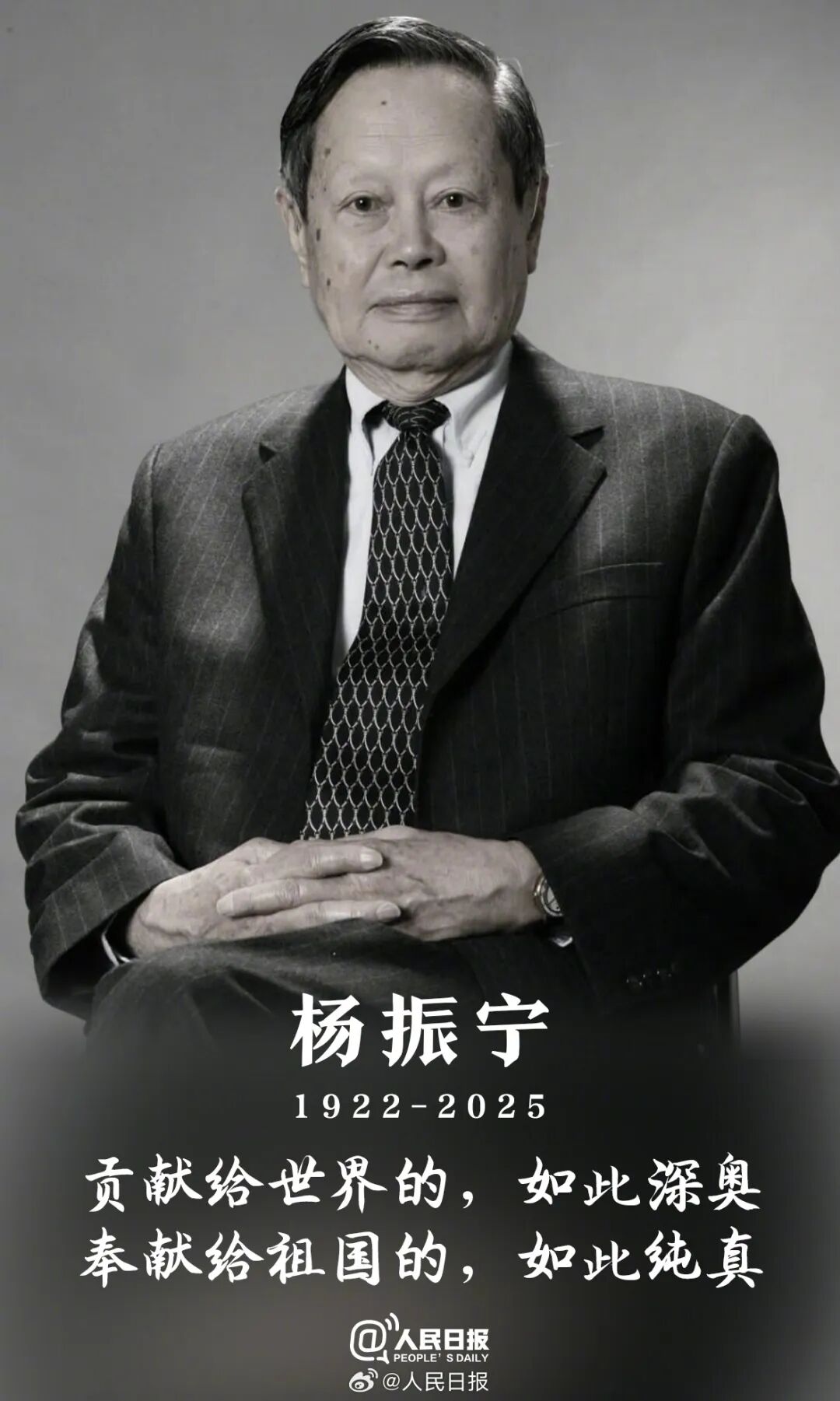

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日12时00分在北京逝世,享年103岁。

1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成国立长沙临时大学。1938年,临时大学又西迁昆明,更名为国立西南联合大学。同年,杨振宁考入西南联合大学。1984年底,杨振宁先生被授予北京大学名誉教授称号。

杨振宁先生是20世纪最伟大的物理学家之一,为现代物理学的发展和祖国的科教事业作出卓越贡献。

在人类探索未知的壮阔史诗中,总有一些名字闪耀在永恒的星河。杨振宁先生就是这样一位照亮了现代物理学天空的科学家。他贡献给世界的,如此深奥;他奉献给祖国的,如此纯真。

西南联大校友、北京大学名誉教授杨振宁先生,一路走好!

山河动荡,书声不息

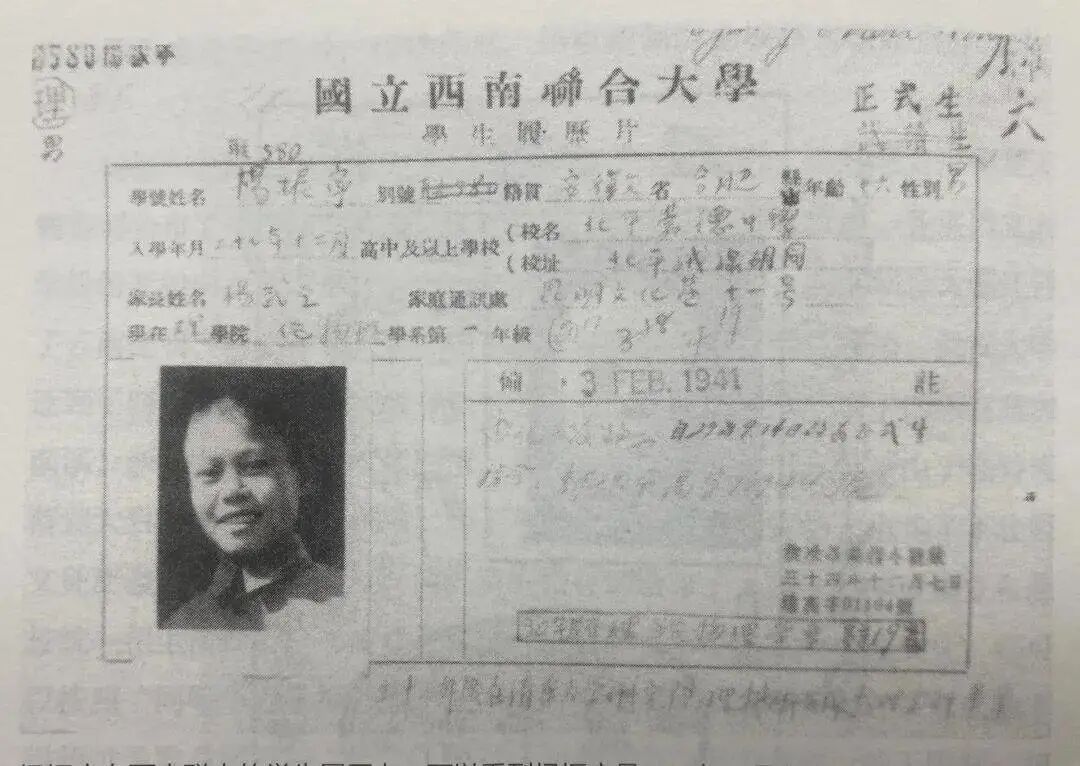

1938年秋天,杨振宁以第二名的成绩被西南联大化学系录取。在报考的时候,杨振宁因为对化学感兴趣,于是报考了西南联大的化学系。后来,他发现物理更合他的口味,便转到了物理系。

因为西南联大包括北大、清华、南开三所学校,故对抗战前从三校肄业、入联大继续就读的学生,保留原校学籍与学号,在原学号前分别冠以英文字母,字母P代表北大、字母T代表清华、字母N代表南开,毕业时分别由原校颁发毕业证书;在联大入学者,学号前则冠以A,代表联合大学(后来也用L指代)。因为年份关系,“联字号”总被同学们笑称为“小弟辈儿”。

西南联大有“五大才子”,号称“文理法工五堵墙”,其中“理”是物理学家杨振宁,“文”是翻译家许渊冲。与杨振宁同属A字开头学号的许渊冲,也与所有的联大学子一样,在耄耋之年仍能脱口报出自己的联大学号:A203。

许渊冲先生在他的自述《追忆逝水年华——从西南联大到巴黎大学》里,生动地记述了第一次在西南联大课堂上见到杨振宁的情景,形容他眉清目秀,脸颊白里透红,眉宇间流露出一股英气,眼睛里闪烁出锋芒。许渊冲说,杨振宁是西南联大成绩最好的学生。英文考试杨振宁考第一,得80分;许渊冲考第二,得79分。此外,杨振宁物理考100分,微积分能得99分。

杨振宁的西南联合大学学籍卡

战时的西南联大物质条件极为艰苦,但学术风气却非常好,师生们一同开创了一种风格,既自由,又严谨。高度的教学自由之下,学生思路开阔了,也会形成自己的判断。

杨振宁和后来同为我国著名物理学家的黄昆常常到茶馆去讨论物理学问题。有一次杨振宁和黄昆在聊天,黄昆问他有没有看爱因斯坦最近新发表的文章,杨振宁手一摆,不屑地说:“毫无originality(创新),是老糊涂了吧。”

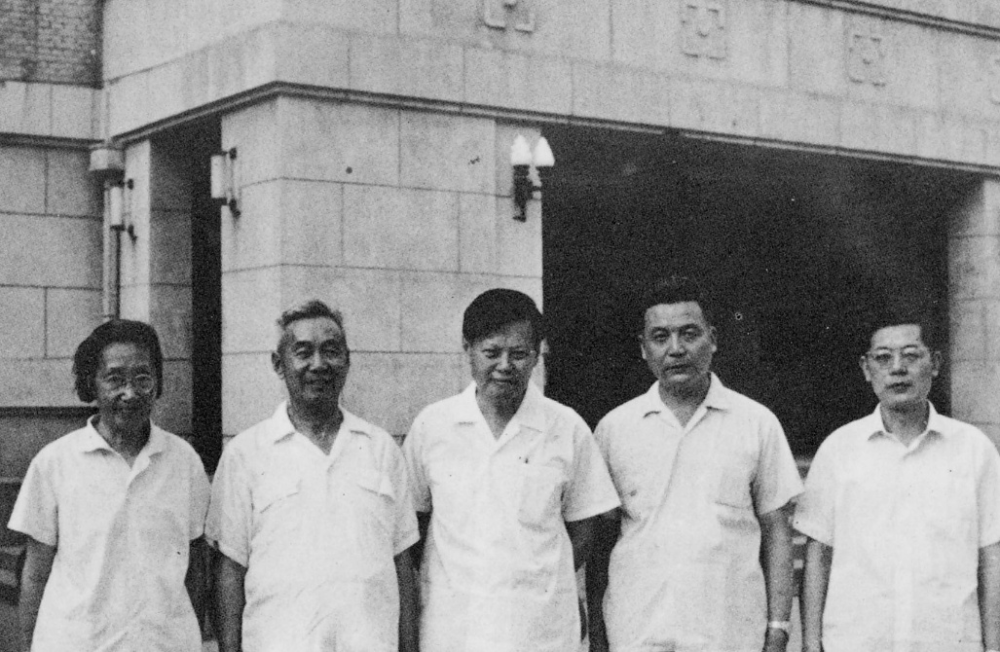

杨振宁与黄昆

又是一天,杨振宁、黄昆、张守廉“三剑客”在茶馆里辩论哥本哈根的解释到底是怎么一回事。他们在茶馆讨论到天黑,又一路讨论到昆华中学。回宿舍十点钟灭灯了,他们又点了蜡烛,把沃纳·海森堡的一本小书《量子力学的意义》拿出来再读几段。

“教过我大一国文的老师有朱自清先生、闻一多先生、罗常培先生、王力先生等很多人……大一物理是跟赵忠尧先生念的,大二电磁学是跟吴有训先生念的,大二力学则是跟周培源先生念的。”杨振宁回忆时如数家珍。

杨振宁与周培源(中)、王竹溪(右)

2017年11月,杨振宁先生等90余位西南联大老校友齐聚北京大学,出席西南联合大学建校80周年纪念大会,共同纪念西南联大取得的辉煌成就。

杨振宁在西南联合大学建校80周年纪念大会上

杨振宁先生在发言中回顾了自己在西南联大七年的学习、研究和工作经历,认为这七年为自己后来的研究工作奠定了坚实的基础。当回忆起自己跟随吴大猷教授、王竹溪教授、马仕俊教授一步步走入当时物理学最前沿领域学习与研究的经历时,杨振宁指出西南联大的研究讨论风气非常之好,使得学生们能在如此困难的时间得到这样好的教育,对此自己深怀感激之情。

攀登科学之巅,宇宙为之闪亮

1945年8月,23岁的杨振宁赴美留学。“我到芝加哥大学做研究生,不到一个月,那时候芝加哥大学的物理系有200多个研究生,(我)立刻就变成了研究生中物理学的知识最多的一个人,所有这些都是拜了我在西南联大七年学习的结果。”杨振宁回忆说。

杨振宁曾对导师说:“我总得回中国去,回国后,我觉得理论物理没有什么用,中国需要的是实验物理,所以我要做这方面的工作。”但在实验室的18至20个月的经验,使他发现自己动手是不行的。在物理学家泰勒的建议下,杨振宁重新进入了顶级的理论物理圈子。

1957年,杨振宁与李政道因共同提出“宇称不守恒”理论而获得诺贝尔物理学奖。理论提出,在弱力过程中,空间的左右对称是不守恒的,并被钴-60原子的β衰变实验所证实。现代物理学诞生以来,“对称性”这个物理学家们视若珍宝的信念,第一次被动摇了。

1957年诺贝尔奖颁奖现场。左起第一为杨振宁,第二为李政道

“弱相互作用中宇称不守恒”的惊世理论,动摇了人类长期以来对自然对称性的绝对信仰。这一理论的提出,改写了基本粒子物理的格局,深刻地启示了后世的科学工作者们。

1949年到1966年,杨振宁在普林斯顿高等研究院工作了17年。这期间,他也迎来了学术黄金期。1954年,杨振宁与米尔斯合作提出了“杨-米尔斯规范场论”,奠定了后来粒子物理标准模型的基础,被认为是现代物理学的基石之一,也是与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的最重要的基础物理理论之一。

1966年加入纽约州立大学石溪分校后,杨振宁发现一维量子多体问题的关键方程式“杨-巴克斯特方程”,开辟了统计物理和量子群等物理和数学研究的新方向,促成了量子群这一数学新领域的兴起。数学大师陈省身曾经说:“这种代数结构在理论物理这么多领域的可解性方面起着如此根本的作用,真是不禁令人啧啧称奇!”

1971年,在美国工作多年后第一次回国的杨振宁,就曾来到北京大学访问、座谈。彼时,他最想见的人,除父亲外,就是自己在西南联大的老同学邓稼先。

邓稼先与杨振宁最后一次合照

两人的关系非常要好,都就读于西南联大,同为物理系,毕业后双双赴美留学。唯一的不同是,1950年,邓稼先选择回国工作,杨振宁留在了美国继续搞研究。1964年,中国成功爆炸第一颗原子弹。杨振宁在美国报纸上看到了相关新闻,报上还登出了参与原子弹研发的中国研究人员名单。尽管是英文译音,杨振宁还是一眼就认出了邓稼先的名字。

回国后的杨振宁犹豫再三,终于向邓稼先提出了一直埋藏心底的问题:中国的原子弹是不是中国人自己造出来,有没有经过外国人的帮忙?

邓稼先当天就向组织确认了这个问题,请示了总理周恩来。获得回复后,他立刻给杨振宁写了一封信,在信中告诉老同学“没有外国人参加中国原子弹的制造。”

得知这个消息的杨振宁激动涕零,此后数十年,杨振宁为中国重大科学工程发展、中国科教政策制定积极建言献策,为筹款资助中国学者访美、推动中国科技交流和进步做了大量工作。

一生中国梦,半世教育情

杨振宁为人所感动的,还在于他的一重身份——“中国科学家”。他曾将自己的人生比喻为“一个圆”,这个圆起始于战火纷飞的西南联大,成于世界科学高峰,最终回还于这片滋养他的土地,又从这里再出发,蓬勃生长着,为中国高等教育的发展添上浓墨重彩的一笔,启迪了无数年轻人的学术攀登道路。

杨振宁教授在研讨会上听取年轻学生的提问

1971年,是杨振宁人生的一个转折点。那一年,他首次回新中国访问。按他的说法,这对于此后50年的人生轨迹有了非常大的影响。那次访问返回后,他奔走于多所大学演讲,掀起大批华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁第一人。1972年,他再度回国访问,向中央领导同志建议中国应重视基础科学研究,并向参与会见的北京大学教授周培源建议“提倡一下理论”,对恢复和加强中国的基础科学研究起到了重要作用。两次回国期间,杨振宁都曾来到北京大学,或是作学术报告,或是与在校师生座谈。

1971年,杨振宁第一次见到周总理

1972年杨振宁与王承书(左一)、张文裕(左二)、邓稼先(右二)、周光召(右一)于北京

他身体力行地架起一座座沟通世界与中国的桥梁。七八十年代间,杨振宁陆续来北大,为物理、数学、电子仪器厂、无线电、地球等系有关专业的师生作“关于目前物理研究的一些普遍看法”“时间反演会导致熵减少吗?”“对称性和近代物理”等主题的报告讲演。1980年杨振宁在纽约州立大学石溪分校设立“对华教育交流委员会”,从美国和中国香港地区募集资金,资助中国学者到美国进修。前后十余年间,近百位学者受此资助赴美深造,成为后来中国科技发展的重要中坚力量。1982年,他致函中央领导同志,就中国科研事业的战略性问题和发展方向提出意见和建议。

杨振宁到访北京大学

从国家发展大局出发,杨振宁就这么将心力倾注于中国高等教育事业的改革发展。1984年,他接受北京大学名誉教授称号。1987年,他来到北大参观物理系超导、技术物理学系加速器、高温超导薄膜和块状样品及制水设备、磁性测量、超导结测量等实验室,与赵凯华、甘子钊、高祟寿等物理学系教授就理论物理的教学和科研问题、高温和超导方面的科研问题进行座谈。

1992年,他协助设立了“求是科学基金”和“何梁何利基金”……杨振宁马不停蹄、东奔西走,为的是让新中国的科学步子迈得更快。

1985年,杨振宁与时任北大校长丁石孙交谈

杨振宁将目光投向一批又一批的青年,在培养和延揽人才、推动中外学术交流、促进科学教育发展等方面用心用情,以青松之姿引领着后学。

2007年春天,北京大学百周年纪念讲堂内,一场对话静静展开。那天晚上,85岁的著名物理学家杨振宁接过“2006影响世界华人终身成就奖”的奖杯,年仅19岁的北大学子张鸿凯向他提问:“您通过您的成就告诉大家中国人可以改变世界、影响世界,作为一个晚辈,我们应该怎么样通过自己的努力来影响世界呢?”

杨振宁获“世界因你而美丽—2006影响世界华人盛典”终身成就奖

这位青年,同样在物理学领域有着优异的天赋和表现。在第37届国际物理奥林匹克竞赛中,他以满分成绩从来自85个国家和地区的400余名选手中脱颖而出,斩获竞赛金牌及“理论成绩最佳奖”,由此进入了北大求学。

面对眼前这个意气风发的年轻人,杨振宁的语气平缓而笃定:

“这个问题事实上很多同学都问过我。我想,一个年轻人最好能够掌握他自己的兴趣和他自己的能力在什么地方,”舞台灯光映照着先生,他略加思索回答说,“第二,我想非常重要的是要能够找到一个前途,找一个20年、40年有大发展的领域走进去;第三点,在当今世界科技蓬勃发展时期,跨学科的发展非常重要,每一个年轻人都应该积极地把兴趣拓广一点,向各个不同的方向都攻克。”

这一刻,曾经的求学少年,面对着新征程上的逐梦青年们,徐徐道出最深切的期许与嘱托,在这一问一答之间,理想与使命薪火相传。

2013年5月,杨振宁先生再次走进北大,在英杰交流中心与诺贝尔文学奖得主莫言,展开了一场跨越科学与文学的精彩对谈。他娓娓道来,科学和文学一样,都是为了人类更加了解自身、自身所生存的世界、以及人类与世界的关系。他将治学概括为“真情、妙悟、铸文章”这三部曲——与文学一样,科学当然需要“真情”,那是对自然现象与规律浓烈的兴趣,这是科学家持之以恒不断探索的动力,而在山重水复的探索之后,终有柳暗花明的一刹那,那便是“妙悟”,这是科学成果诞生之前的黎明。最后,“真情”与“妙悟”终将铸得一首天地华章。

杨振宁与莫言对话

台下,北大的学子们与大师面对面,聆听他讲述青年求学时的曲折与执着。台上,杨振宁用自己来到芝加哥大学后在寻找科研课题上的种种困境,鼓励各位年轻的科学之峰的攀登者们不要失望,将“真情”与“汗水”结合,终会寻找到企盼的成果。曾经的联大青年与今日的北大青年隔空相望,深情嘱托,完成了教育意义上最温柔的传承,温暖着新一代求索者的心。

探索物理,谱就天地文章,杨振宁怀揣着对世界的关怀,“宁拙毋巧,宁朴毋华”,为中国高等教育开创了一段不同寻常的事业。昔日的西南联合大学已不复存在,但那份追求真理、勇攀高峰的老一辈科学家精神,和胸怀家国、造福人民的爱国情怀,已然芬芳满世,在更多的赤子身上延续。2013年10月,在北京大学物理学科建立100周年庆祝大会上,杨振宁深切寄语:“当今物理学科乃至全世界科学的发展趋势使人有理由相信,北大物理学科将做出更大的、有利于中国和世界的贡献。”

杨振宁先生在北大物理百年庆祝大会上致辞

高山仰止,赤子初心,杨振宁先生永垂不朽!

来源|北京大学融媒体中心、北京大学物理学院、北京大学校友工作办公室、北京大学档案馆、北京大学校史馆,人民日报、新华社、央视新闻、光明日报、三联生活周刊

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/jiaodian/783706.html