编者按:

此次新华社摄影记者们拍摄的中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动的图片引起网友们热烈反响。在新华社播发的这些“神图”“出圈”的同时,我们记者的一张工作照也一样火出了圈。我们请来了照片中的两位记者,请他们分享在高空中拍摄阅兵的故事。

新华社记者张铖(左)、刘续在消防云梯车上拍摄。新华社记者 毛思倩 摄

9月3日凌晨5时40分,我们第四次登上消防云梯车的工作斗。相机架稳,安全绳绑牢,安全带系紧。随着云梯缓缓升高,我们迎向了胜利日的第一缕曙光。

9月3日清晨拍摄的天安门广场。新华社记者 张铖 摄

清风轻抚脸颊。脚下的长安街肃穆宁静,空气中已经弥漫着庄严的气息。为了这一刻,我们已演练三次:不断调整云梯的伸展角度,只为尽可能靠近长安街中线,确保拍摄效果完美。

云梯升至极限时的晃动、高空风力的影响、如何快速切换相机……每次演练都让我们更加熟悉高空作业面临的挑战。

这台最高可攀升至55米的消防云梯车的工作斗,就是我们的拍摄点位。在这不足两平米的空间里,我们拥有着阅兵场上最珍贵的视角之一。这是新华社历次阅兵的独家点位,也是俯瞰现场、记录历史的最佳看台。

9月3日,核导弹第二方队通过天安门广场。新华社记者 刘续 摄

分列式开始后,高点视角的优势显露无遗,我们能够捕捉到地面摄影师无法拍到的宏大全景。战士昂首阔步,战旗迎风招展,战车浩荡前行,战机碧空翱翔,在镜头里汇聚成一幅波澜壮阔的画卷。

9月3日,战旗方队接受检阅。新华社记者 张铖 摄

9月3日,空中无人作战方队接受检阅。新华社记者 张铖 摄

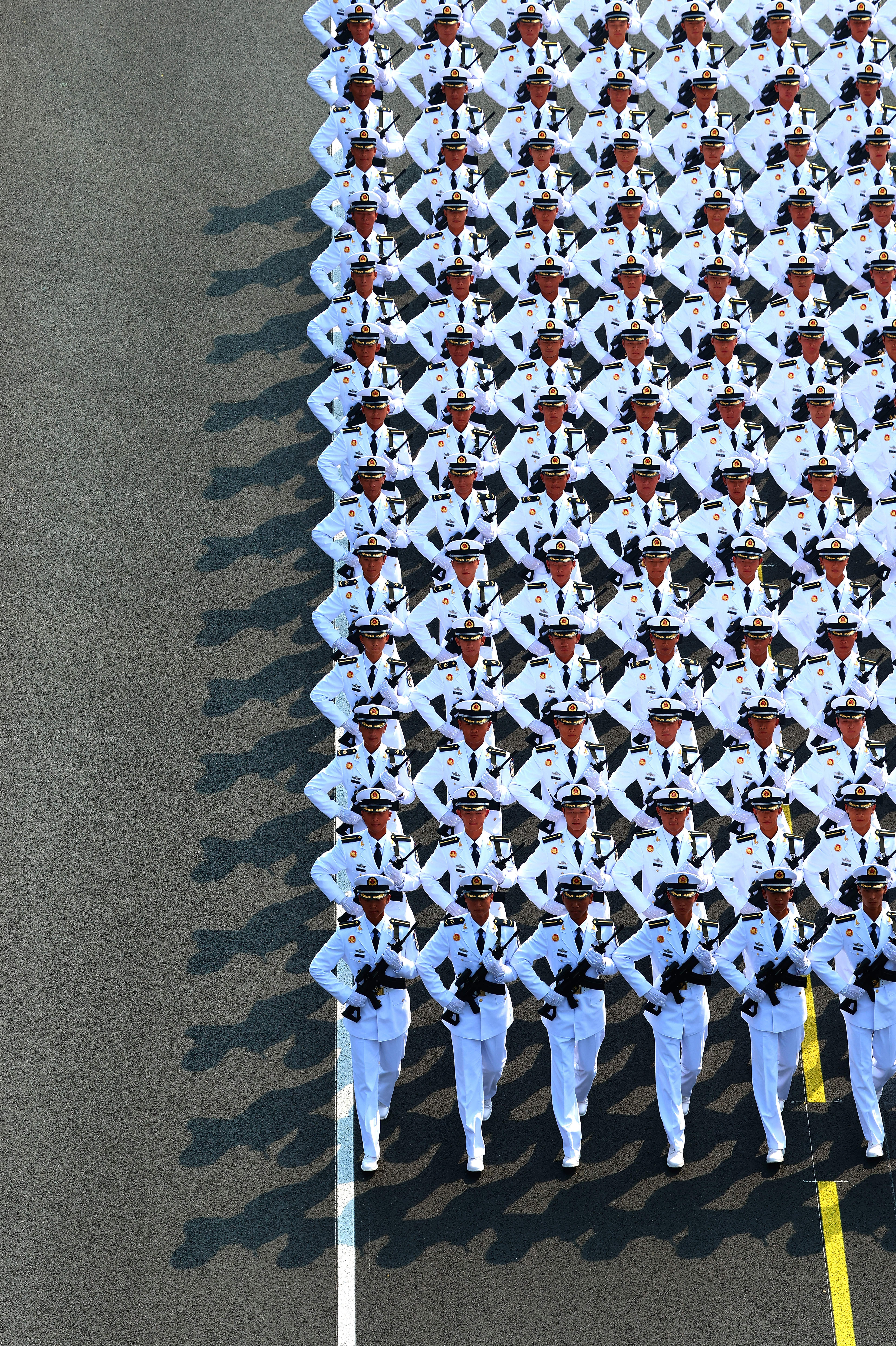

9月3日,海军方队接受检阅。新华社记者 刘续 摄

这个点位承担着地面方队高角度全流程拍摄任务,需要记者拍摄下每一个方队,并把照片实时传回编辑部。

虽然工作斗中只站了我们二人,但我们的背后是一个团队——1名技术人员、3名消防员还有编辑部的多名编辑,他们是我们最坚实的后盾。每一张精彩瞬间的背后,都是无数默默付出的身影。

9月3日,记者和工作人员在纪念大会结束后合影。

当受阅部队从脚下经过,地面的震动顺着云梯传至心间。这一刻,我们与历史同频共振——徒步方队的铿锵步伐、战旗方队的血色传奇、装备方队的“国之重器”,都在诉说着中华民族走向复兴的坚定步伐。

我们必须更加努力,方不负这每一帧画面,不负这壮阔景象。当我们将相机对准现场,与新华社大厦恰好同框。脚下壮阔雄伟的阅兵现场与肩上记录历史的神圣使命,在胜利日当天交汇。我们与所有点位的同事一样,心中涌动着难以言喻的自豪。

因为我们是新华社摄影记者,永远站在历史发生的第一现场!

新华社记者张铖(左)、刘续在消防云梯车上拍摄。新华社记者 赖向东 摄

记者:张铖、刘续

编辑:程婷婷、胡秋思

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/jingyan/773655.html