《暗斗——一个书生的文化抗战》,吴真著,生活·读书·新知三联书店2025年7月出版。

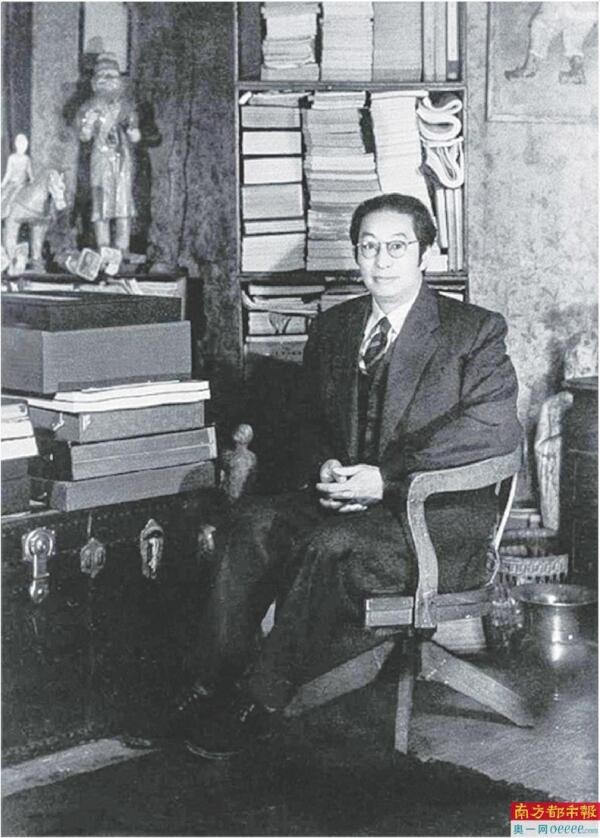

抗战胜利后不久的郑振铎(1898-1958)。

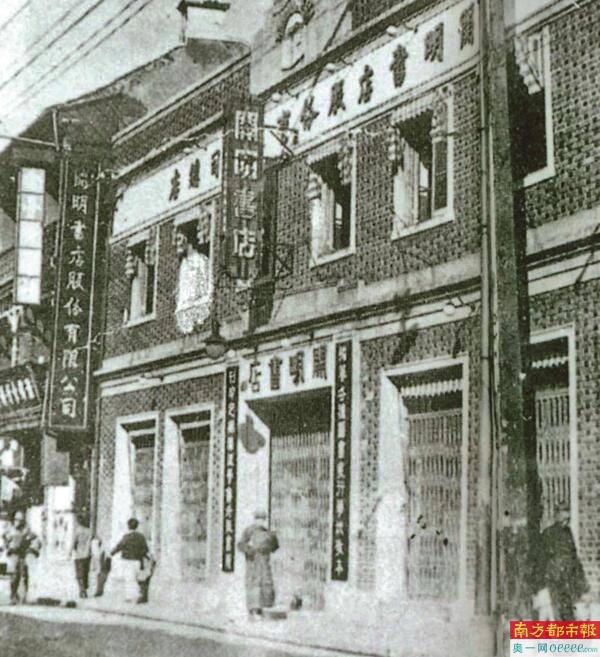

开设于上海“书店街”四马路(现福州路)的开明书店总店。

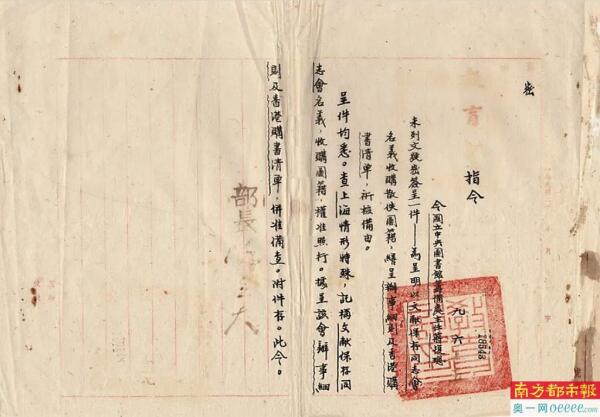

当时重庆当局批准中央图书馆以“文献保存同志会”名义在上海收购图籍的文件,由“教育部长”陈立夫签署。

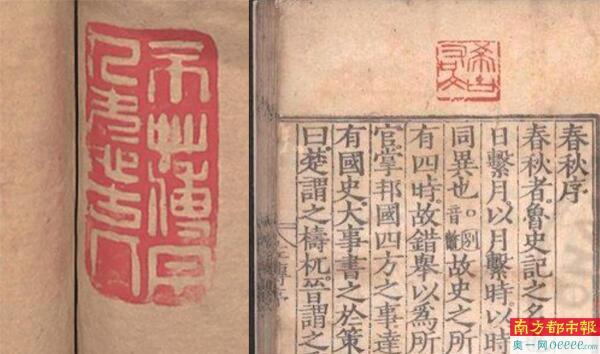

所有上海“文献保存同志会”抢运至香港的古籍,卷首盖“希古右文”朱文方印,卷末盖“不薄今人爱古人”白文长方印。

2009年冬天,其时是日本东京大学东洋文化研究所博士后的吴真,偶然翻到日军随军记者内藤英雄所著的《广东战后报告》。书中记载,1938年年底,内藤英雄在广州目睹日军将各大学的图书铺在潮湿水泥地上打地铺,现场一片狼藉。这段文字令吴真格外关注——她的母校中山大学在1938年广州沦陷时,因仓促撤离未能及时转移图书设备,大部分藏书遭劫掠。由此,她从中山大学被劫图书入手,逐步将研究范围扩展至战时中国各大公立图书馆被劫图书在日本的遭遇,“抗战书厄”自此成为她的核心研究领域之一。2025年夏天,中国人民大学吴真教授的新作《暗斗:一个书生的文化抗战》由生活·读书·新知三联书店重磅推出。该书以郑振铎抗战时期的古籍抢救工作为核心,以书籍史为独特视角,串联起1937至1949年间江南古籍“流散—抢救—劫掠—索还”的完整轨迹,揭开了一段鲜为人知的“文化抗战”往事。凭借扎实的史料考证、细腻的叙事笔触与深刻的时代思考,该书一经面世便引发社会各界的广泛关注。

不同于传统抗战史聚焦军事与政治,《暗斗》将书籍置于绝对主角位置——书中每一页都跳动着古籍的命运脉搏:1937年江南藏书楼的典籍如何在战火中流散至上海;郑振铎如何顶着“孤岛”的生存压力,通过中国书店、来青阁等旧书店悄悄聚拢珍本;“文献保存同志会”又如何在日军眼皮底下将3万多册典籍抢运至香港,却终究难逃被劫掠至东京的厄运;直至战后,这批典籍从日本索回,部分又随政权更迭押运至台湾……完整呈现了一群书的乱世漂流记。

为还原这段历史,吴真教授耗时十余年,辗转中日两国查阅海量史料:不仅系统梳理了郑振铎日记、陈君葆日记等中方文献,更多次赴日翻阅日本防卫省档案、国会图书馆馆藏资料及日本著名汉学家长泽规矩也的同僚冈田温等人的回忆录,为这段历史研究填补了诸多空白。书中最令人震撼的细节,莫过于揭露日方对中国古籍的“双重掠夺”——除明面上的武力劫掠,日本情报部门更通过地方志中的地图、人口数据、矿产分布等信息,将古籍转化为侵略中国的战略情报;而郑振铎的抢救工作,实则是一场同时对抗“商战”“谍战”与“文化战”的三重博弈。

全书采用“编年体”谋篇,1937至1945年的关键事件按年份清晰铺陈,其间穿插上海的物价波动、文人的生存困境、藏书家的心态变化等细节,让宏大的“文化守护”主题落到具体的时代场景中,更具感染力。

“我写这本书的初衷,是想探讨‘人在低谷或绝望时,什么能成为精神支撑?’”吴真在接受南都记者采访时表示,“从郑振铎和他身边开明书店的朋友们身上,我找到了答案——找到自己的存在价值,比如守护民族文脉。对他们而言,保存书籍背后的文脉,是黑暗岁月里的‘精神支点’。这种‘精神支点’并非表面的军事抗战口号,而是更深层、更持久的精神力量。”

面对面

吴真:为了中华文脉,他们“一切看在书之面上”而执着

缘起:

从“最成功的归还个案”切入,揭开古籍的乱世流转史

南都:选择郑振铎作为研究对象是基于怎样的考虑?他在抗战时期的文化守护工作有什么独特之处吸引了你?

吴真:战后中国从日本索还的约15万册图书中,最贵重、最具版本价值的,当属郑振铎牵头的“文献保存同志会”所抢救的111箱、3万多册典籍。因此,我希望从这个“最成功的归还个案”入手,让研究脉络更清晰。从研究方法来看,全书采用书籍史的方法论,以书籍为主角。通过这一个案,能清晰看到书籍在1937—1945年的流转轨迹:从江南各藏书楼流散至上海,经郑振铎、中国书店、来青阁等旧书店努力聚拢,再抢运至香港,却不幸被日本劫掠至东京,最终从东京被发现并返回大陆,1949年部分还被国民党政权押运至台湾。这一过程中,我们能直观看到书籍在战争、政权更迭的乱世中的漂泊命运,它能完美承载书籍史研究的核心命题——书籍命运、个人命运与时代命运的同频共振。同时,这一“战争与书籍”的个案还能极大拓宽书籍史研究的视野,因此我最终确定以它为核心展开研究。

个案:

嘉业堂“夺书”记,郑振铎的“巧夺”与乱世中的文化抉择

南都:郑振铎曾在上海“孤岛”时期秘密抢救古籍,能否分享一个最具代表性的抢救案例?

吴真:书中第二章关于《古今杂剧》的案例,体现了抢救文献时的复杂性——不仅要面对外敌,还要防备“自己人”的暗枪。不过那时郑振铎尚未组建“文献保存同志会”,那次抢救更像是一次“预演”。“文献保存同志会”成立后,第四章第六小节提到的“嘉业堂夺书”案例最具代表性。当时,民国第一藏书楼——嘉业堂的藏书成为多方势力争夺的焦点:日方有“满铁”大连图书馆、上海东亚同文书院;伪北平政府下属的东方文化研究所也虎视眈眈;此外,文禄堂、修绠堂、邃雅斋、修文堂、来薰阁等“平贾”(北平书商)同样觊觎;而嘉业堂主人刘承幹身为满清遗老,不仅亲日,且唯利是图,谁出价高就想卖给谁。面对如此复杂的局面,郑振铎并未陷入“民族大义”的空泛说服,而是采取了极具策略性的“巧夺”。他深知刘承幹最看重宋元版古籍,认为其版本价值最高,便明确提出:“我们只收购明代方志与史籍,宋元版您可自留。”这一选择既契合刘承幹的心理,又以较低价格拿下了关键文献。当时有人质疑他“浪费经费”,觉得该全力争夺宋元版,但郑振铎有自己的考量:一来经费有限,二来宋元版是日方重点争夺对象,硬取不现实。虽然1942年之后张叔平将宋元版夺走,让郑振铎有些遗憾,但这个案例恰恰体现了乱世中文化守护者的冷静与权衡——他清楚哪些不能硬取、哪些可以巧夺,每一步都经过精确计算。

机制:

文献保存同志会——“大佬联盟”与严密的防贪腐设计

南都:书中提到郑振铎组建了“文献保存同志会”,这个组织在抢救古籍过程中发挥了怎样的作用?它的运作机制和工作策略又是怎样的?

吴真:郑振铎的古籍抢救并非孤军奋战,“文献保存同志会”是核心支撑。这个组织堪称“上海文化界大佬联盟”:三位六七十岁、德高望重的长者坐镇,42岁的郑振铎则以“先锋官”身份冲锋在前。第一位是暨南大学校长何炳松,他相当于国民党教育部派驻上海的“钦差大臣”,为组织提供官方层面的保障;第二位是商务印书馆董事长张元济,以自身声望凝聚各方资源;第三位是光华大学校长张寿镛,他曾担任北洋政府财政部次长,又是纵横上海的“宁波帮”长老,擅长快速调动资金与人脉。三位“大佬”的加持,让郑振铎拥有了随时可调用的支援网络。

更令人称道的是组织的运作机制。为严防有人从中牟利,整套选购书籍流程设计得极为严密:郑振铎负责选书与谈判,却无定价权,需将书籍样本交由张寿镛鉴定;若二人意见不合,则请张元济裁夺;付款时,支票需经何炳松签名才有效,盖章则由张寿镛负责;购入古籍后,必须先完成文献学目录编制,标注册数、版本、缺页情况,再装箱存放。这种“分权制衡”的设计,即便放在当下也极具参考价值。这些细节在书中第五章第一节“慎重严密的搜书行动”中有更详细的记录。

突破:

超越时代的学术眼光——从争夺历史书写权到珍视“晚近文献”

南都:你提到郑振铎在古籍抢救工作中展现出了超越时代的学术眼光,能否详细阐述这体现在哪些方面?这种学术眼光对保护民族文脉又有何重要意义?

吴真:郑振铎的伟大,不仅在于他的行动,更在于其超越时代的学术眼光。这种眼光首先体现在对史籍的重视——他深知侵略者“欲亡其国,必先亡其史”,日军搜集中国史籍,本质是妄图夺走历史书写权;一旦典籍丢失,中国的历史认同便可能被篡改。因此,郑振铎将抢救史籍视为“国家文化权力的保卫战”。更具突破性的是,他打破了传统藏书家“唯宋元版论”的局限。当时藏书界普遍认为清道光以后的文献无价值,但郑振铎在1937年就提出:这些“晚近文献”(如清人私刻文集)更易散佚,若不及时抢救,会比宋元版消失得更快。1943年后,郑振铎虽经济困窘,却仍以有限经费搜集了800余种清人文集。他不看重文物价值,只关注史料价值,站在历史高度判断文献意义——这是当时极少有研究者能做到的。这种学术眼光的重要性在于:它让抢救工作跳出了收藏癖好的局限,直指文脉延续的核心——不仅要守护珍贵古董,更要保住民族历史的完整记忆,避免因晚近文献丢失导致历史断层。

南都:你在书中将商战、谍战、文化战的三重博弈融合呈现,能否结合案例说明这三重博弈是如何在郑振铎的古籍抢救工作中体现的?

吴真:以抢救《古今杂剧》为例,三重博弈的体现非常清晰:第一重是商战:抢救过程中,既要与藏书家、书商谈判价格,还需与日方势力争夺出价权,本质是以商业手段争夺文献归属权。比如日方曾试图以高价拉拢书商,郑振铎则需在经费有限的情况下,通过更灵活的合作方式争取书商支持。第二重是谍战:此处的“谍”即“情报战”——郑振铎所抢救的文献中,不少蕴含战略情报价值,例如地方志中的地图、人口数据、地形记载、矿产分布等,这些都是日军急需的“统治中国的战略资料”。郑振铎深知这一点,因此抢救时会优先保护这类带情报属性的文献,不让敌人轻易获取。第三重是文化战:日军侵华绝非单纯的军事占领,更是旨在推行“文化征服”——妄图通过抹去中国的历史记忆、消解文化符号,从心理层面瓦解国族认同(类似满清入关后的“文字狱”)。而古籍是中国文化的“载体与象征”,是国家的“文化基因库”,抢救古籍便是这场“文化抗战”的核心行动:看似无硝烟、无刀枪,实则更残酷——很多古籍是孤本,一旦丢失,某段文化记忆就会永久消失。郑振铎的“书生报国”,本质就是通过守护古籍,守住民族的文化根脉,对抗日军的“文化征服”。

考证:

赴日查档与多方文献比勘,还原历史的“暗面”

南都:你多次赴日本查阅防卫省、国会图书馆等机构的档案,这些日方资料为研究提供了哪些独特视角和信息?是否发现过与中方资料记载不一致的内容,你又是如何考证并判断真相的?

吴真:这些日方资料为我的研究提供了中方视角之外的关键补充,最典型的案例便是对郑振铎抢救的3万多册古籍在日本流转细节的考证。此前学界依据张凤举、陈君葆的日记推断,这批古籍是被英军少校博萨尔在上野公园偶然发现的;但我查阅战时帝国图书馆档案及冈田温(当时任帝国图书馆司书官)的回忆录后发现,这批古籍被分为两批:一批有价值的典籍,经长泽规矩也建议被藏匿于神奈川;另一批“普通本”则被随意留置于地下室,最终被中方发现。借助这些日方档案与回忆录,我们还能还原更为完整的过程:1945年年初至1946年年中,这批古籍先后经历4次“藏匿与转移”,最终因“藏匿未果”被中方寻回。这个细节颠覆了以往的认知——学界曾将长泽规矩也视为“热爱中国文化的学者”,认为他整理古籍是出于“文化保护”的目的;但档案显示,他的真实想法是“中国古籍留在日本更好,日本能比中国保存得更妥善”,其本质是一种“文化傲慢”。这也让我们对日本学者在战时的“复杂性”有了新的认知。

至于考证真相的方法,我采用的是“多方文献比勘”——当事人的记录多有片面性,比如郑振铎的日记会因安全考虑省略关键细节,而官方档案(如日方机构记录)相对客观。只有将“有意史料”(日记、回忆录)与“无意史料”(题跋赠语、机构档案)结合,才能还原历史的“暗面”。

南都:除了官方档案,你还从哪些渠道获取关于郑振铎和古籍抢救工作的资料?这些资料在还原历史场景方面起到了怎样的作用?

吴真:我想特别强调“书籍题跋”的价值——郑振铎与友人常会在书籍的扉页、卷首题写题词或题跋,这些文字题下之后就随书赠予对方,随对方的人生浮沉而散落各地,是名副其实的未经涂抹的“无意史料”。比如我就在长春的东北师大图书馆发现一套郑振铎1944年题赠给徐微的古籍,书前有一大段他炽热的表白题赠。这些题跋定格了“某个特定时刻的人际互动”,传递最为直接的信息,比如两人对某部文献的看法、当时的工作状态等。这种“即时性”是日记、回忆录难以替代的——日记可能经事后修改,回忆录则易受“历史滤镜”影响。此外,日记、书店账目、来往信函等资料,能补充“日常细节”——比如郑振铎的谈判过程、购书经费的流向、当时的书价等,让历史场景更“鲜活”,而非单纯的“事件罗列”。比如通过书店账目,我们能知道某部古籍的具体成交价,进而推断当时的物价水平与郑振铎的经费压力,让人物形象更立体。

南都:2023年年底面世的郑振铎1939年日记,对你的研究有何重要意义?它为理解郑振铎的抗战生活和古籍抢救工作提供了哪些新线索、新视角?

吴真:1939年是全面抗战进入第三年,恰好对应我书中的第三章内容,而这份日记的面世,填补了一处关键“空白”:此前我按“编年体”写作时,1939年始终是“资料盲区”——我原本推测郑振铎在1939年未深度参与古籍抢救,且始终未能找到他个人的相关记录。郑振铎现存日记中,本来就缺失1937至1940年的内容(仅1940年1月至2月的日记由他本人整理发表,核心主题为“文献保存同志会”),1943至1945年的日记(即抗战最后三年)则相对完整。因此在研究他“1937至1940年的生活与工作”时,1938年、1939年始终是薄弱环节,直至这份1939年日记公开,这段历史才得以完整呈现。这份日记的核心价值,在于修正了“文献保存同志会”的成立时间认知——此前学界普遍认为同志会成立于1940年1月,而日记显示,1939年秋天该会就已启动筹备工作:1939年8月,何炳松曾前往重庆,向国民政府申请古籍抢救经费;同年10月起,郑振铎便开始在家中召集相关人员聚会,推进筹备事宜(具体可参考本书第三章第六节“谋划大行动”)。日记还披露了筹备阶段的关键细节:例如1939年11月15日,郑振铎邀请后来参与同志会的核心成员在家中聚餐,席间另有一位特殊成员——上海特台(联系重庆的秘密电台)的主管郁秉坚。这个“秘密电台”的线索尤为关键——1940年同志会成立后,每逢涉及10万元以上的购书交易,郑振铎都需通过该电台向重庆的中央图书馆馆长蒋复璁请示,获批准后方可行动(因写信传递信息太慢且不安全)。若没有这份日记,我们根本无从知晓同志会成立前,相关人员就已搭建好与重庆的秘密联络渠道,这些隐秘信息让历史逻辑更完整,也让我们看到郑振铎团队未雨绸缪的战略布局。

群像:

国家力量缺席时,民间力量的抱团取暖

南都:你笔下的郑振铎,既有“文人的执着”,也有“战略家的冷静”,能否举例说明他在某件事上的“矛盾与抉择”?譬如为了抢救古籍,是否曾在“坚守原则”与“灵活变通”间挣扎?

吴真:这一点在书中第五章第三、四节有详细体现。郑振铎所面对的藏书家多为世家子弟,态度傲慢且持“爱买不买”的姿态,谈判难度极大——他们既想卖出高价,又希望少出让书籍、多获取钱款。郑振铎性情直率,不喜勾心斗角,每次谈判都倍感委屈,还常向张寿镛抱怨这些藏家。譬如洽购刘承幹、张芹伯两位南浔世家藏书时,对方的刻意刁难让他时常感到“愤懑之极”,甚至直言“照我辈性情,早当绝之,不与再谈”。但他又不得不忍耐——只因他深知,一旦意气用事导致谈判破裂,古籍便可能落入敌人之手。每当想发火、想放弃时,只要念及徐森玉“一切看在书之面上”的叮嘱,便又勉强支撑下去。这就是他“文人的执着”与“为大义妥协”的矛盾,最终还是选择以古籍为重。

而与张芹伯的谈判,是他“灵活变通”的典型例子。当时张芹伯已无意藏书,要求郑振铎全数收购,而郑振铎经研判后,决定优先收购其中最珍贵的部分——只因这些书籍交易属于秘密进行,外界并不知情,能争取到核心典籍才是首要目标。更关键的是付款方式:张芹伯要求“一手付款、一手取货”,且必须全款支付;但当时古籍买卖行业通行“分期付款”,全款支付并不符合行业惯例。可郑振铎深知,若不满足张芹伯的要求,对方很可能将书籍转售他人。于是郑振铎多次给蒋复璁、张寿镛写信并发电报,反复阐明“张芹伯手中的书籍价值极高,值得我们做出让步”,甚至在1941年10月的某一天,他连发三封电报至重庆,催促尽快批准全款支付方案。从这件事可看出,郑振铎在原则(按行业惯例分期付款)与目标(抢救珍贵古籍)之间,果断选择了灵活变通——只要能保住古籍,他愿意在流程上做出让步,竭尽全力争取机会。

南都:书中除了郑振铎,还涉及很多其他人物,比如开明书店文人圈、“文献保存同志会”成员、书商、藏家等,这些人物在文化抗战中各自扮演了怎样的角色?他们之间的互动合作呈现出怎样的时代群像?

吴真:这一时代群像的核心,是“国家力量缺席时,民间力量的抱团取暖”。上海“孤岛”时期,国民政府内迁,官方力量出现真空,留在上海的知识分子与民间人士只能依靠自身力量形成互助网络,这是当时最鲜明的特征。首先是开明书店文人圈:它以郑振铎为核心,是文化守护工作的重要“支撑点”。上海全面沦陷后,众多文人依靠这个圈子得以生存、坚守。譬如书中提及的张爱玲:当时柯灵劝说张爱玲暂时不要发表文章,以免被汉奸利用,并建议她将书稿交给郑振铎与开明书店,待抗战胜利后再出版。尽管张爱玲最终拒绝了这一建议,但由此可看出,开明书店作为出版机构,为上海沦陷时期的自由文人提供了“庇护所”;众人在其中互相提醒、彼此支持,形成了文学领域的抗战小阵地。其次是上海的商业网络:它不仅关联文化圈,更是民间生存的“生命线”。除开明书店这类出版机构外,来青阁、汉文渊、中国书店等旧书店也发挥了关键作用——众多落魄文人依靠变卖古籍维持生计,一套古籍往往能支撑一个月的生活费;旧书店通过收购、流转这些古籍,间接助力文人渡过难关。与此同时,古籍在当时还扮演了“流通货币”的角色,成为连接文化圈与商业圈的纽带。不过,当时大部分民众并不理解他们的行为,认为“国家都快亡了,大家连饭都吃不起,抢救这些老古董有什么用”。这恰恰反衬出郑振铎等人的战略眼光——他们守护的并非“古董”,而是民族的文脉根基。

南都:郑振铎与书商的交往是书中的亮点,其中是否有“亦敌亦友”的复杂关系?比如某家书商既帮他追回古籍,又曾因利益与他产生冲突,这种关系如何平衡?

吴真:这种“亦敌亦友”的关系十分常见,书中第五章第二小节“与书林高手角力”对此有详细记述,北平书商群体尤为典型。起初,郑振铎将北平书商视为“假想敌”——只因北平书商更看重利益,不像上海书商(多为郑振铎的友人)会顾及情谊与民族大义。但后来北平书商发现,郑振铎给出的收购价比他们将书籍运回北平售卖更高,便逐渐愿意合作,其本质仍是“谁出价高就与谁合作”。其中关键人物陈济川,既是北平来薰阁书店的店主,也是北平书业同业公会会长。1939年时,他还曾向郑振铎放高利贷,彼时双方仅为纯粹的利益关系;但后来在郑振铎的影响与感化下,他逐渐转变态度,开始主动帮郑振铎从北平收购古籍,再将其运至上海交付,从“敌人”转变为“朋友”。这种关系的平衡,核心在于“共同目标”——郑振铎需要借助书商的渠道获取古籍,书商则需要通过交易获利;当“抢救古籍”与“利益诉求”能达成一致时,双方便能从冲突走向合作。而郑振铎的人格魅力与坚守,也促使部分书商超越单纯的利益考量,愿意为文化守护贡献一份力量。

采写:南都记者周佩文实习生吴恺珩

图片由受访者提供

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/jingyan/782456.html