潮新闻客户端通讯员吴夏璠记者黄葆青

6年前,随着阿布法斯·加拉耶夫的一声锤响,良渚古城遗址被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录,连续三年的“良渚论坛”也让越来越多的目光聚焦到这一实证中华五千年文明的圣地。5000年前的良渚人“造城”,5000年后良渚人“守城”。在良渚,一群年轻人正以全新方式,接过文明守护的接力棒,做好良渚遗址的保护传承利用工作,让古老的文化遗产绽放出青春的光彩。

莫角山遗址

碎骨寻踪

考古就是要“长期主义”

坐落在良渚古城遗址公园旁边的良渚遗址考古与保护中心,格外安静。走进动物考古实验室,实验台上、地上的整理箱里保存着各种动物的骨骼。除了骨骼,还有各种贝壳、螺壳,它们都被放进透明的袋子里,并用记号笔写上备注,字迹清秀却透着严谨。

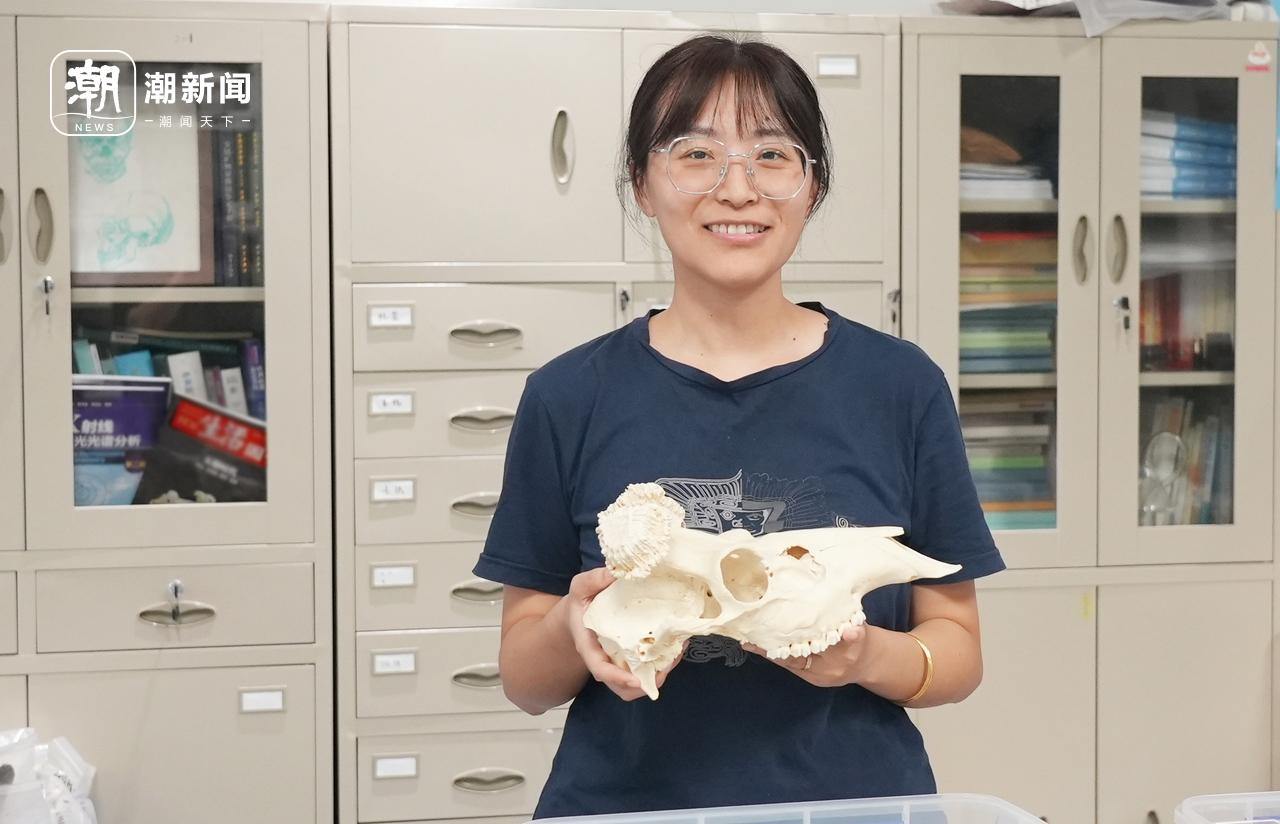

动物考古专家宋姝是这个实验室的主人。这位从吉林大学考古专业毕业的姑娘,如今是良渚第四代考古人之一。她的日常工作,是在实验室里与数千年前的动物骨骼打交道。

考古专家宋姝

2016年,宋姝从吉林大学动物考古专业硕士毕业,如今,她已成为浙江省文物考古研究所唯一的动物考古专家,挑起了良渚动物考古的大梁。

“很多人觉得考古就是挖墓、找宝藏,其实我们更多是在做拼图。”宋姝说,“一块碎骨、一粒稻谷,都是还原古代社会的重要线索。”她和同事们用科学的手段,从骨骼中解读出良渚人的饮食结构、物资流通甚至社会等级。

“每块骨头都会‘讲故事'。”宋姝说。她发现,良渚古城遗址中,猪骨遗存占动物骨骼总量的80%以上,5000年前良渚人已开始养猪。“这意味着,他们已经从靠天吃饭的狩猎采集,走向了稳定的肉食来源,这是文明进步的重要标志。”

宋姝正在观察动物骨骼

在良渚,90后考古工作者不仅继承了前辈的严谨和执着,更注重新技术和新方法的应用。考古发掘前,要在发掘区地表规划出方方正正的小格子,“以前用罗盘布方,现在用全站仪和RTK,效率大大提高。“宋姝说,她和同事们利用现代科技,更精确地记录和分析考古发现。“比如,我们通过锶同位素分析,发现良渚古出土的家猪骨骼可能来源于多个饲养地点,通过水路运到城里。”年轻的考古人,用科技加持,一点一点解密5000年前的生活和生产场景。

宋姝的先生也是一位考古工作者,主攻玉石器研究。“我和丈夫姬翔是在发掘工地上认识,他研究石头,我研究骨头,然后相恋、结婚生子,办公桌也是面对面,但是我们难得一起办公。”在城市开发建设和更新中,为了从源头保障文物安全,考古前置是重要的方法,“所以我们的同事们要全省各地跑。”

宋姝和丈夫姬翔(左)在考古工地

“每天看文献、挖土,可能一辈子默默无闻,这是我们大多数人的常态,但是我们不会放弃。”宋姝继承的是老一辈对考古事业的执着。宋姝和同事们希望让更多的人了解中华5000年文明史,“这有非常重要的鼓舞作用,也是我们的文化自信。”

土层探秘

让古城再活5000年

如果说考古与保护中心是良渚古城遗址的“解密者”,良渚古城遗址世界遗产监测管理中心,则相当于“家庭医生”,为良渚古城遗址提供365天24小时全天候有效保护。

走进实验楼,仿佛进入了一个精密的医学检测中心,这里有土遗址修复、检测分析、生物、化学等多个实验室,除了一排排的试管,工作台上放着稻草和黄泥,恒温箱里上躺着四四方方的不同颜色土块……一切都是为了破解潮湿环境土遗址保护的难题。

1996年出生的马彦妮来自西安,在良渚古城遗址世界遗产监测管理中心工作刚满三年。她说,她和团队的伙伴们主要从事潮湿环境土质保护研究。“当初选择的文物保护专业比较冷门,没想到现在学的人越来越多。我也深深地感受到国家对良渚遗址极其重视,亚运火种在这里采集,让我发自内心地感到自豪。”

马彦妮和同事们在老虎岭遗址

马彦妮还向记者“显摆”了她工作的实验室,傅里叶变换红外吸收光谱仪、共焦显微拉曼光谱仪、PCR扩增仪……一台一台,如数家珍。“我们拥有全国首个针对南方潮湿环境土遗址保护的专业实验室,硬件设施非常完善。实验室的大力投入,正是良渚遗址受重视的体现。”

马彦妮所在的工作团队都是年轻人,在一起工作经常“脑洞大开”。2022年,马彦妮初到岗位时,反山遗址展示面出现的微小孔洞曾经让她和伙伴们非常困惑。“大家一度以为是小鸟洗澡(用干燥土壤颗粒清理体表的行为)留下的,但我们又总觉得不对劲,准备再探究。”怀着强烈的好奇心,她和同事们翻阅资料,并连续多日在遗址现场耐心观察,最终发现了制造这些孔洞的“元凶”——捕食性昆虫蚁狮。

蚁狮常将自己埋于土中,仅露出强健的口器,等待捕食机会。马彦妮和同事捕捉了一批蚁狮,在实验室内为其搭建了合适的生存环境进行观察研究。“我们甚至网购蚂蚁来喂养它们,深入掌握其生活习性。”通过实验,团队筛选出能有效防治蚁狮的化学试剂,并探索通过调整土壤密实度,阻止其筑巢。

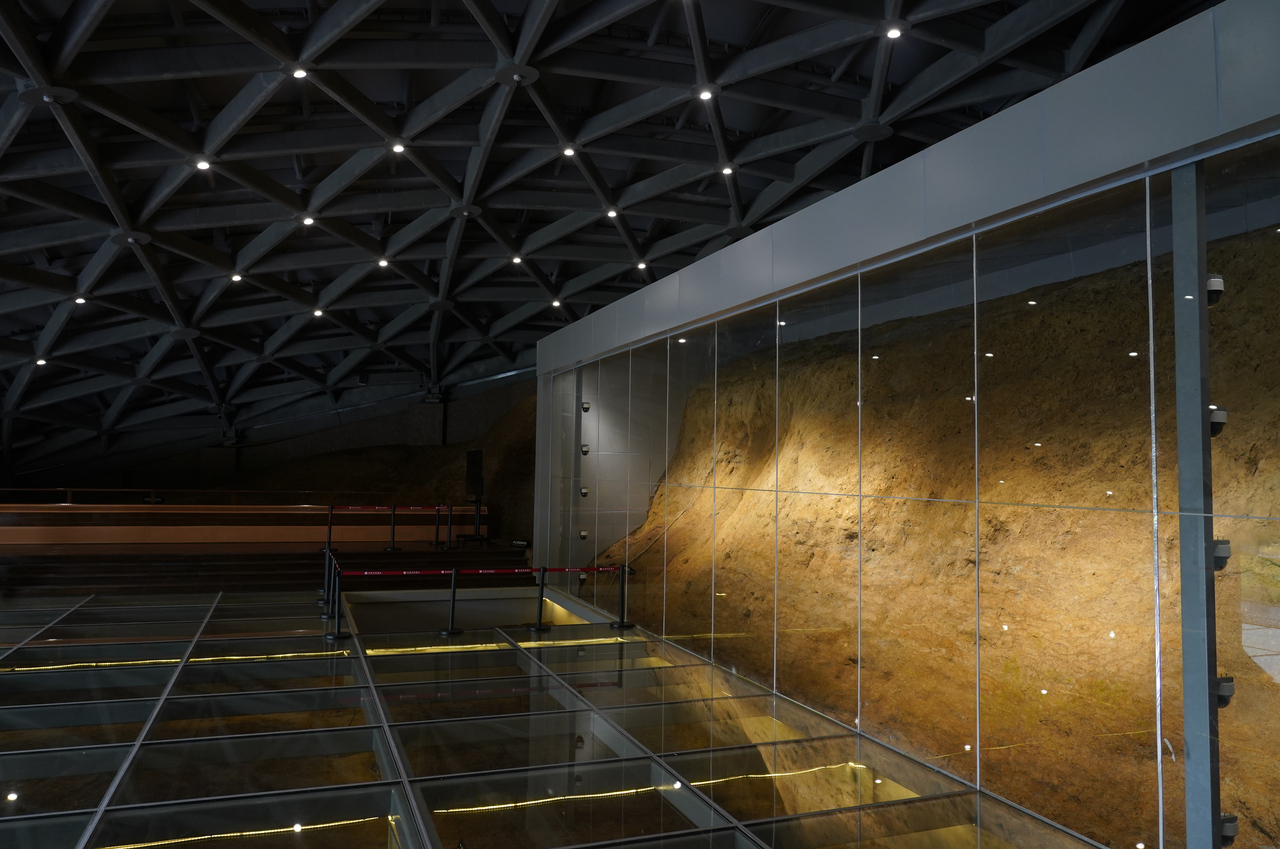

蚁狮防治

很多年轻人喜欢植物精油,但是马彦妮和同事们喜欢的精油可就不一样了。良渚古城老虎岭水坝遗址是我国迄今发现最早的大型水利工程系统中的一处典型遗存,而潮湿环境生长的苔藓是遗址的大敌。他们和浙江大学联合研发了一种“良渚天然植物精油”,专门用来对付苔藓和微生物的生长。他们还和敦煌研究院一起设计了遮光保护棚,让水坝遗址不受风吹日晒雨淋,然后再针对“草裹泥”筑坝工艺的展示面做了一个加热玻璃罩,尽量保持恒温恒湿,使得考古剖面上五千年前的“草裹泥”工艺痕迹至今清晰可辨。

喷洒植物精油

老虎岭遗址

当被问及未来,马彦妮说:“我们希望文物保护技术日新月异,永远不变的是良渚遗址,我们要让它再活五千年。”

薪火相传

文化遗产焕发活力

马彦妮坦言,工作中虽然存在体力挑战,但她仍然乐此不疲。“前辈们以前条件比我们差太多,我们有很多先进设备可以用,已经很幸福了。”她在工作中接触到了很多资深前辈,“比如浙大的张秉坚教授,虽然已经七十多岁,可他经常到现场和我们一起工作,他们对工作的热忱深深地感动着我。”

“遇到灾害天气的时候,张老师会第一时间关心遗址情况,提醒我们要密切关注和留存遗址的实时监测数据,比如地下水位、遗址含水率等。”这份关怀与责任,也体现在敦煌研究院郭青林、裴强强等专家身上。马彦妮对他们也心怀感激。“这些‘学术大佬们’学习,不仅和我们分享宝贵的经验和数据,也向我们传递他们对文物保护事业的热爱,对文化遗产的敬重,还有他们的工作热情。”

宋姝认为,她从前辈身上学到最宝贵的经验就是,“考古不是比力气,是比耐心、细心和长期坚持。”发现良渚古城遗址的刘斌老师不但具备耐心、细心,还数十年如一日深耕同一领域。他曾经说过:“很多东西都是偶然发现,它可能看上去只是一个线索、一个苗头,但如果不去追、不去坚持,那就没有了。”

宋姝在发掘现场

“刘斌老师发现良渚古城,用了近30年。我们可能一辈子都没有‘大发现’,但每一天的积累,都是在为文明拼图添上一块。”宋姝说,“考古工作如果没有细水长流的积累,即使良渚城墙在你面前,你也会错过,必须耐得住寂寞。”这句话背后,满满的都是年轻一代用科技与匠心写下的历史责任感。

杭州良渚遗址管理区管委会党工委书记、管委会主任王姝在2025年世界青年发展论坛上的发言中曾提到,良渚古城遗址是一个古老又年轻的世界文化遗产:古老是因为她距今5300年至4300年,是良渚文化的权力与信仰中心,为实证中华五千多年文明提供了重要的实物依据;年轻是因为当前以新技术为代表的文化遗产保护传承手段,极大地推动了良渚文化事业的创新发展,让古老的文化遗产焕发出了年轻的活力。

瑶山遗址

构建数字保护新模式,攻关文物科技新经验,打造展览展示新场景,数字时代闪耀的“良渚古城”背后有蓬勃的青春力量。在赓续传承中推动文化进步,既有薪火相传、代代守护,又有与时俱进、勇于创新,这场青春接力链接了过去与未来,为弘扬中华文化注入了持久的力量。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/jingyan/783051.html