出品丨虎嗅汽车组

作者丨李赓

头图丨视觉中国

表面上看,这只是一次简单的融资。

昨天(10月11日)早些时候,滴滴自动驾驶宣布时隔一年再获融资。此轮D轮融资总额达20亿元,使其累计融资金额已经超百亿人民币。

滴滴自动驾驶的融资历程

此次融资中出现了几个“新面孔”,如新引入的中关村科学城科技成长基金、北京信息产业发展投资基金、北京市人工智能产业投资基金,以及广州广花基金,滴滴自己和“铁哥们”广汽集团也再次追加了投资。

官方声明称,本轮融资将用于“加大AI研发投入、推动L4自动驾驶应用落地”。

显而易见的是,新引入的几个资金,均带有鲜明的北京、广州国资背景(北京开头的就不说了,广花基金背后就是广州花都区)。这一点,恰好与滴滴自动驾驶CEO张博今年透露的“计划于2026年率先在北京、广州等部分区域开展示范应用和试点运营”相对应。

考虑到今年百度“萝卜快跑”、小马智行和文远知行等其他Robotaxi玩家已经开始高速攻城略地,甚至喊出“2025是重要扩张之年”,一度被视为“L4最大潜力玩家”、却在最近几年在智驾方面相对沉寂的滴滴,接下来将如何推进?

本期《智驾雷达》VOL.7,我们就结合更多信息,来对滴滴自动驾驶接下来可能的加速进行简单的预测分析。

滴滴,并未错过“时机”

纵观国内Robotaxi的发展,滴滴的起步和投入不算晚,其内部从2016年就开始了自动驾驶的研究,2019年升级为独立公司,累计融资的130亿规模,放在整个行业内也算得上相当阔绰。

滴滴2020年应用示范项目的Robotaxi后装车,图自视觉中国

落地Robotaxi的尝试,最早更是可以追溯到2020年中,当时滴滴在上海嘉定用一整个沃尔沃XC60后装车队进行了应用示范项目展示。展示当天,央视新闻与滴滴自动驾驶CEO张博等人进行了自动驾驶车辆的试乘体验。当时的展示中,滴滴就已经实现了内部测试APP上快车、专车并列的自动驾驶页面下,用户可以在限定区域内呼叫Robotaxi。

然而,随后的美股上市风波给公司带来了巨大影响。尽管其自动驾驶部门在2021年仍完成了融资,但在此之后便迅速沉寂,直到两年后才重回公众视野。

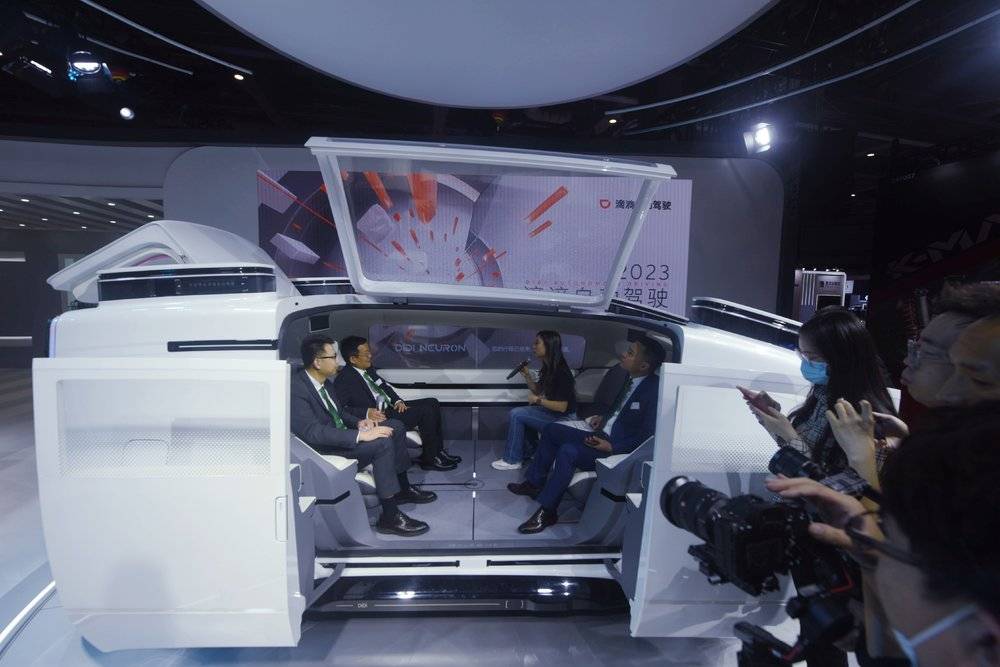

概念车DiDiNeuron,可以4名乘客对向而坐,行李舱还有个小机械臂,图自视觉中国

在2023年的上海车展上,滴滴自动驾驶还发布了首款未来服务概念车DiDiNeuron和首个自动驾驶自动运维中心。并且在B+轮引入了广州开发区的投资。

“一路坎坷”,对于滴滴自动驾驶来说,其实也算塞翁失马。

因为就在滴滴2020年尝试落地的同时,美国大洋彼岸的加州,恰好Cruise当时也开启了街头测试。而后的几年里,伴随Cruise的只有“烧钱”和“事故”,最终通用在去年年底彻底“断供”Cruise,选择将其中的人才直接并入通用的消费级车辆智驾部门,一个智驾明星公司最终“消失”。

虽然各种因素很多,但导致通用放弃Cruise的核心,还是行业内早期高估了自动驾驶技术接下来的发展速度,过早地全力投入不仅没换来成熟的产品和能力,反而无谓地消耗了资源。

而最早一批拿到国内L4自动驾驶测试的滴滴,在2020年的水平同样相对早期。

2020年演示时测试车的顿挫仍很明显,图自滴滴

在当时央视新闻的线上直播中,也能看到当时技术能力的“局限”:驾驶位上仍有配备安全员;仍十分依赖高精地图;油门刹车动作明显;突发状况处置较慢;部分特殊情况不是自动绕过而是需要远程协助;当时的解决方案中甚至给路灯杆上架设了摄像头和激光雷达。

假如滴滴2021年没有遇到“波折”,那是在二级市场投资者的催促下如果仍要持续投入自动驾驶,大概率也会成为一个巨大的“出血点”。

当时间来到5年之后,智能驾驶芯片的算力已翻了50倍,算法架构也从传统的“CNN+规控”演变为基于Transformer的新一代AI模型,让大部分智驾企业都实现了技术和能力的大幅飞跃。同时,激光雷达、智驾芯片等核心零部件的成本(芯片对应到算力价格上是大幅下降)也大幅下降。让商业转正的“奇点”,真正开始临近。

财报显示,2025年一季度,小马智行Robotaxi业务收入为1230万元,同比增长200%。同期,文远知行实现营收7244万元,同比增长1.8%,净亏损3.85亿元,较去年同期的4.68亿元有所收窄。其中Robotaxi业务收入为1610万元,占总收入的22.3%。

小马智行联合创始人、CEO彭军在今年更早的时候曾预测:2028年左右,车辆规模能使集团实现盈亏持平,这一规模量大概是5万辆。

虽然不清楚滴滴是否管理好了自己此前的多轮融资,保留了足够投入的资金。但显然,2025年末已成为滴滴自动驾驶必须全力出击、再次证明自己的关键节点。

滴滴急需证明自己仍有实力

值得一提的是,滴滴内部给自动驾驶部门的名字是“Voyager(远航探险者)”。原因也很简单,最长远地看,一旦自动驾驶成熟了,那么滴滴这家出行公司必然也要彻底自动驾驶化。

在今年的4月广汽举办的智能化安全峰会上,滴滴自动驾驶CEO张博曾透露过滴滴的三个“五年”:

第一个五年计划:2016-2021年,攻克L4全栈技术,搭建算法与仿真系统;

第二个五年计划:2022-2026年,完成技术商业化验证,实现混合派单(人驾+无人车);

第三个五年计划:2027-2032年,依托滴滴全球出行网络,推进自动驾驶全球化扩张。

这三个五年计划,旨在“力证”滴滴过去数年的投入并未白费,换句话说,滴滴要在接下来一年多的时间里,全速前进,再次推进到技术商业化验证阶段,让用户可以真的通过滴滴APP用上Robotaxi。

事实上,今年以来,滴滴自动驾驶正在按照这个计划推进,今年4月其与广汽埃安合作的前装量产L4车型已经在上海车展上亮相。

基于广汽AIONV打造的L4前装车型,成本相信能得到大幅控制,图自滴滴

从公开信息来看,这款广汽埃安与滴滴自动驾驶联合推出的L4车型,在外观、硬件、算法、安全等方面存在诸多亮点。其搭载的33个传感器和高达2000TOPS的算力方案,可谓达到了行业顶级水平。

新车搭载了滴滴自动驾驶全新一代硬件平台,传感器总数量达33个,包括10颗激光雷达,通过激光雷达、摄像头、4D毫米波雷达、红外相机、声音传感器等多传感器异构探测与前融合的方式,能实现360°全场景、全工况感知识别。

值得一提的是,为了保障低光照下的行车安全,这款L4车型率先搭载了红外传感器,能够通过温度感知生命体,能大幅提升夜间低光照下行人的识别。此外,车辆采用了最新雷达芯片技术,4D毫米波雷达性能较上一代提升4倍,能高效应对雨雪雾恶劣天气;还在行业内率先实现全固态补盲激光雷达上车量产。

比起Robotaxi的硬件,滴滴目前的L4软实力水平是关键。

智驾解决方案头部供应商,元戎启行的CEO周光在几个月前跟虎嗅汽车的沟通中,就表示:“新一轮的智驾算法能力跃升,本质是智驾模型打造思路的整体改变,尤其是模型底层从CNN转向Transformer”。

这一底层的AI技术转变,对AI人才的挑战巨大,也间接导致了很多车企、智驾供应商,AI巨头过往管理层的频繁更替。对于一向鲜少透露内部信息的滴滴自动驾驶而言,能否在2026年内实现这一宏大目标,必须首先证明其人才积累,能否在全新的AI技术发展阶段,再次实现一线L4自动驾驶实力。

只有完成了这个前提,滴滴之后才能凭借广汽和更多生态伙伴,实现快速扩张,最终将Robotaxi服务于海量用户。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/jiaodian/782198.html