用过的针头,装进利器盒,和那些用过的纱布、口罩,一起扔进醒目的黄色垃圾桶。这是一场诊疗的结束,也是这些垃圾漫长旅程的开始。

由于潜在的传染风险,它们需要谨慎处理。先是被送到医院的医疗废物暂存间,等着佩戴手套、口罩、护目镜的收运人员,开来一辆厢式货车。车的后门是双层密闭结构,整个车厢完全封闭,能让这些垃圾在与外界完全隔绝的情况下被送到专门的处置中心。经高温灭菌,再喂进破碎机,出料口排出来的碎渣运往垃圾发电厂处置。

一座拥有超两万家医疗卫生机构的超大城市,每天产生的这类垃圾量是难以想象的。根据当地生态环境局公布的数据,过去一年,重庆共处置了3.41万吨医疗废物,相当于81列高速列车的重量。

负责处置这些垃圾的企业,当然承担着不小的压力。最近,其中两家企业之间的纠纷引发了关注。

一家从2003年开始,就被重庆市政府授予中心城区医废处置工作的特许经营权,也就是说,9个中心城区的医疗废物都由它负责处理。然而去年年底,位于中心城区的一家大型医院却和另一家企业签了约。

两家企业因此对簿公堂。一方认为,自己的权利遭到了侵犯,另一方反击:前者的服务能力满足不了市场需求,不应该滥用市场支配地位,垄断市场。

尽管争执的结果还有待法院判定,但医废处理这道难题,已经显而易见地摆在了这座超大城市面前。

医疗废物垃圾桶。图/ICphoto

一纸协议

2023年11月30日上午,重庆市生态环境局的一间会议室里,一片讨伐之声。

收运不及时、服务态度不佳……矛头指向参会的一家企业:重庆同兴医疗废物处理有限公司(以下简称“同兴公司”)。

这家公司从2003年开始,就拿到了中心城区医废处置工作特许经营权。那年6月,经公开招投标程序,原重庆市发展计划委员会(现为重庆市发展和改革委员会)与同兴公司签订了《特许权协议》,授予该公司重庆市中心城区范围内医疗废物收集、运输、贮存及无害化处置业务的独占权,特许经营期为15年。2012年9月,重庆市发改委代表市政府,又将特许经营期修订为“届满后延长10年”,也就是到2028年。

协议最初的签订,有其紧迫性。根据2002年原重庆市发展计划委员会、原重庆市环境保护局(现为重庆市生态环境局)等五部门发布的《关于采用招标特许经营权方式建设中心城区医疗废物处理项目的请示》(以下简称《请示》),当年重庆市主城九区有医疗机构754家,临床和医疗废物日产量约9吨,按规定必须单独隔离处理。但由于中心城区当时没有专门的集中处理设施,这些废物大部分按生活垃圾处理,加上少数医疗机构处理不规范,造成了病原体转移和扩散等二次污染,问题严峻。

医废处置属于公用事业项目。按照我国政策规定,政府可以用特许经营的模式,通过公开招投标,选择企业作为特许经营者,约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益。比如,供水、供气、供热、公共交通、污水处理等,都是采取特许经营的公用事业。

这类项目有些共同点:前期设施建设都需要投入大量成本,利润空间小,但较为稳定。如果允许多家企业竞争,可能会导致重复建设、资源浪费,而且每家企业都无法实现规模效应。有了特许经营权,对企业来说,能排除竞争、保证利润,对政府来说,也能确保公共底线服务持续运行。

医废处置项目也具备上述特点。因此,《请示》提到:“完全可以通过引进非政府资金和社会力量,按照市场化原则,由市政府特许准入来建设经营。”

据公开信息,除了重庆中心城区,山西运城、河北廊坊、广西崇左等地的医疗废物处置都采用了特许经营模式。不过,其他很多城市依然引入了竞争机制。重庆全市2024年共有医疗废物集中处置企业31家,除了中心城区,其他几个城区都采用市场竞争模式。

协议签订12年来,整片中心城区产生的医疗废物几乎都交由同兴公司这一家企业处置。然而,新京报记者发现,近些年,随着医疗机构的增加,同兴公司似乎出现了“力不从心”的情况。

公开信息显示,2015年、2016年、2018年、2023年同兴公司实际处置量均超过危险废物经营许可证核准规模,其中2015年超过2088吨,超核准规模20%,按规定应重新申领危险废物经营许可证。2019年,其实际处置量与核准规模持平。

也就是说,这些年,同兴公司几乎都在满负荷甚至超负荷运行。

“医废处置设施需要在危险废物经营许可证核准的规模上留有余量,以应对突发情况。”一名医废处置行业专家解释。

上述专家对新京报强调,一旦医废处置单位超负荷运行,可能会给公众和社会带来健康风险和环境压力。一方面,医疗废物最突出的威胁就是感染性,集中处置设施超负荷运行可能造成医废无法及时收运、处置,甚至流失。如果处置单位产能不够,有可能出现未按相关标准规定的工艺参数运行的情况,比如消毒时间达不到,从而影响灭菌效果。另一方面,医废处置单位超负荷运行还可能带来环境负担,对于焚烧处置生产线,超负荷运行难以保证焚烧烟气稳定达标排放。”

一份2024年4月重庆市生态环境局关于人大代表医废处置建议办理情况的答复函(以下简称“答复函”)显示,2020年以来,中心城区医疗机构数量由4933家增加至5451家,同兴公司现有收运处置能力“仅能满足当前处置需求,随着医疗废物产生量逐年增加,难以应对未来中心城区医疗废物更多处置需求”。

在重庆中心城区经营多家民营医疗机构的王晨(化名)告诉新京报记者,他经营的医院从十几年前开始,每年都和同兴公司签合同,由对方收运处置医废。但是,同兴公司经常收运不及时,有时一到两周才来收一次,医院需要打电话催促,而且,收运人员服务态度也不好。

王晨曾向卫健部门反映这些问题,但没有下文。虽然他很想更换合作企业,但如果不和同兴公司续签,“就过不了(医疗机构)年审。”不过,如果医废收运不及时,医院会“吃罚单”,也没法通过年审。王晨陷入两难的境地。

医疗废物。图/ICphoto

除了民营医疗机构,医废规模庞大、拥有多个院区的重庆市人民医院也曾因同兴公司收运不及时,有过更换医废处置供应商的计划。2024年7月,重庆市人民医院公开了2025年至2027年医废处置项目采购意向,拟更换供应商。重庆市人民医院后勤部门相关负责人向新京报记者透露,此前医院一直与同兴公司合作,但是“他们的服务质量在新冠疫情期间很(让人)恼火”,偶尔会出现收运不及时的情况,有时“拖个三四天”,“因为只有他们一家,又没有竞争,不好管理。”

我国《医疗废物管理条例》规定,医疗废物集中处置单位应当至少每2天到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物。

“有时候(有些机构的医疗废物)两个星期都没人收。”重庆某区卫健部门相关负责人李清泉(化名)也透露,新冠疫情期间,该区医疗废物规模激增,同兴公司的处理能力明显跟不上。为避免造成疫病传播的风险,政府设置了医废收集点,安排专人管理。但疫情之后,同兴公司也偶尔出现收运不及时的情况。

因此,到了2023年11月30日,在重庆市生态环境局会议室,专门召开了一场重庆市中心城区医疗废物处置工作的座谈会。李清泉也参加了那次会议,他记得,会上多个中心城区的卫健部门代表都反映了同兴公司服务质量不佳的问题。

两起官司

事实上,重庆这座超大城市拥有足够的医废处置实力。

数据显示,全市有医疗废物集中处置企业31家,2024年医疗废物处置设施运行负荷率约47.42%。只有医疗机构密集的中心城区受特许经营权掣肘,医废处置设施接近满负荷运行。一旦发生疫情等紧急情况,政府完全可以调动周边区的力量“救急”。

一个实证是,重庆挺过了新冠疫情这场“大考”。

重庆苏鑫医疗废物处理有限公司(以下简称“苏鑫公司”)就是在新冠疫情期间进入中心城区市场“救急”的。

2022年11月,新冠疫情期间,重庆市中心城区医废规模从每天几十吨激增至400多吨,为保障医废及时安全处置,重庆市生态环境局向各区分局发通知,要求周边各区的几家医废处置企业支援中心城区,其中主力便是苏鑫公司。为此,重庆市生态环境局还特意向其发去感谢信。

知情人士透露,自此之后,中心城区一些小型医疗机构不再与同兴公司续签,而是依法自主选择供应商(50万元以下服务采购类项目无须公开招标),开始与苏鑫公司签约。从去年开始,王晨经营的多家民营医疗机构也开始和苏鑫公司签合同。

但因小型医疗机构医废处置预算较低,拿北碚区某卫生院来说,一年的采购预算仅为2.1万余元,同兴公司没有理会。直到苏鑫公司中标了预算较高的沙坪坝区人民医院(约为39万元),触动了同兴公司的利益,后者才以侵犯特许经营权为由诉至法院。

2024年底,位于同兴公司特许经营区内的沙坪坝区人民医院与苏鑫公司签署服务合同,决定把2025年该院产生的医疗废物都交由苏鑫公司收运处置。

今年3月20日,同兴公司把这家医院和苏鑫公司告上法庭,认为二被告的合作关系侵犯了其在重庆中心城区医疗废物处置服务方面的独占特许经营权,要求二被告立即停止侵权行为,连带赔偿其经济损失39万余元。

5月7日,这起侵权责任纠纷在沙坪坝区人民法院开庭审理。

医疗废物。图/ICphoto

庭审中,同兴公司拿出了重庆市政府和其签订的《特许权协议》,以及重庆市政府和各职能部门发布的一系列政府文件等证据,证明中心城区产生的医疗废物只能由同兴公司收运处置。

沙坪坝医院一方则发表质证意见称,这份《特许权协议》中关于特许权的独占性的条款,仅能约束同兴公司与重庆市人民政府,并没有限制医疗机构选择其他合法资质的处置企业。原告拿出的一系列政府文件,有的也已经被废止,还有些与上位法律法规中关于禁止滥用行政权力排除限制市场竞争等规定冲突,应当视为无效。医院出于公共卫生安全、效率和成本等考量选择苏鑫公司,不构成对同兴公司的侵权。

苏鑫公司一方提出,根据《特许权协议》,同兴公司特许权的独占性应当以其履行责任和义务为前提,但同兴公司并没有完全履行《特许权协议》所规定的义务,服务能力不足,不能满足市场需要,导致其他医疗机构被迫寻求替代机构,并非苏鑫公司恶意竞争。

新京报记者注意到,《特许权协议》规定的同兴公司的主要责任包括:在整个特许期内,同兴公司负责医疗废物收运系统以及处理系统的管理、运营、维护和修理,使之始终保持安全、正常、高效的营运状态。在有效预防和控制环境污染的前提下,保证服务区域内所有医疗机构产生的医疗废物得到即时收运和无害化处置。

“(如果有充分证据证明)同兴公司收运危废不及时,把压力转嫁给医院了,(那么)医院实际上是做出市场的选择,你很难说医院有错。”浙江理工大学经济法研究所教授王健认为,在上述前提下,医院和苏鑫公司都有不构成侵权的抗辩理由,这意味着可以减轻责任。但是否构成侵权还要法院来决定。

此外,二被告均提出,2012年针对《特许权协议》的那次修订,也就是把同兴公司的特许经营期延长至2028年6月,没有履行公开招标程序,应视为无效。

同兴公司对此表示,2011年,因为政府对设备的要求有了更新,同兴公司进行了超过1600多万元的二次投入,于是和政府协商,延长了特许经营权。

王健告诉新京报记者,根据2025年4月20日起施行的《公平竞争审查条例实施办法》,起草涉及经营者经济活动的政策措施,的确不得违法约定或者未经法定程序(公开招标等)变更特许经营期限。但棘手的是,在同兴公司和政府协议延长特许经营期的2012年,还没有建立公平竞争审查制度,因此,那次修订是否有效,还得由法官判定。

就在开庭前两日,苏鑫公司又反诉同兴公司滥用市场支配地位。沙坪坝区人民法院认为,案件要以反诉案的审理结果为依据,在5月19日决定中止诉讼。

苏鑫公司反诉的诉由是,同兴公司通过《特许权协议》强制中心城区医疗机构独家交易,排除原告等合法竞争者,违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十二条“没有正当理由,限定交易相对人只能与其进行交易”及《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定,涉嫌滥用市场支配地位。

重庆市第一中级人民法院受理了案件。

武汉大学竞争法研究中心主任、法学院教授孙晋对此解释,特许经营权本身是一种合法的垄断,但如果特许经营权协议违法或违背社会公共利益,被认定为无效,就会被反垄断法所规制,同兴公司的行为有可能构成“滥用市场支配地位”。他认为,二被告是否侵权取决于同兴公司与重庆市政府签订的《特许权协议》和修订协议是否违反我国法律规定,是否违背社会公共利益。

待处理的医疗废物。图/ICphoto

从“吃不饱”到“吃不消”

重庆这座超大城市的医废处置难题只是一个缩影。

20多年来,我国的医废处置设施经历了从“吃不饱”到“吃不消”的变化。

受访的医废处置行业专家告诉新京报记者,2003年“非典”过后,国家开始重视医废危废处置问题,当时的国家环保总局印发《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》,通过中央财政扶持和一些社会资本的加入,投建了一批医疗废物集中处置设施,逐步建立了医疗废物的集中处置体系。

她提到,规划实施之初,我国医疗机构数量少,产生的医废量也少,大多数医废处置设施处于“吃不饱”状态,医废处置企业利润微薄甚至亏损运行,一批地方政府便采用特许经营的方式,保证企业能够获得合理的利润。

但后来,随着医疗机构数量激增,医废产量暴涨,到了2017年、2018年,相关统计数据显示,我国部分地区医废处置能力已显不足,超过1/3的城市负荷率在90%以上,超过1/5的城市处于满负荷或超负荷运行状态。

2020年暴发的新冠疫情,暴露了这个行业的诸多问题,加速了我国医废应急处置体系的建立。上述专家介绍,近几年,随着国家财政拨款支持医废收集处置设施提质扩能和一系列法律法规、标准、政策文件的出台,这类设施运行负荷率高的状态明显改善。

事实上,这几年,重庆市相关部门也关注到了医废处置的棘手情况。2022年,重庆市生态环境局等职能部门召开了专题会议。会议提出,当前对同兴公司现有医废处置设施进行扩能和提质改造迫在眉睫,建议近期依托中心城区某现有垃圾焚烧发电厂新建扩能医疗废物处置设施,远期依托中心城区某垃圾焚烧发电厂预留扩建医疗废物处置设施。而针对同兴公司医废收运不及时、医废电子联单等制度未完全落实、服务质量有待进一步提升等问题,向同兴公司下发问题督办函,同兴公司也提交了整改方案。

但是,至少从目前来看,同兴公司整改成效并不明显。

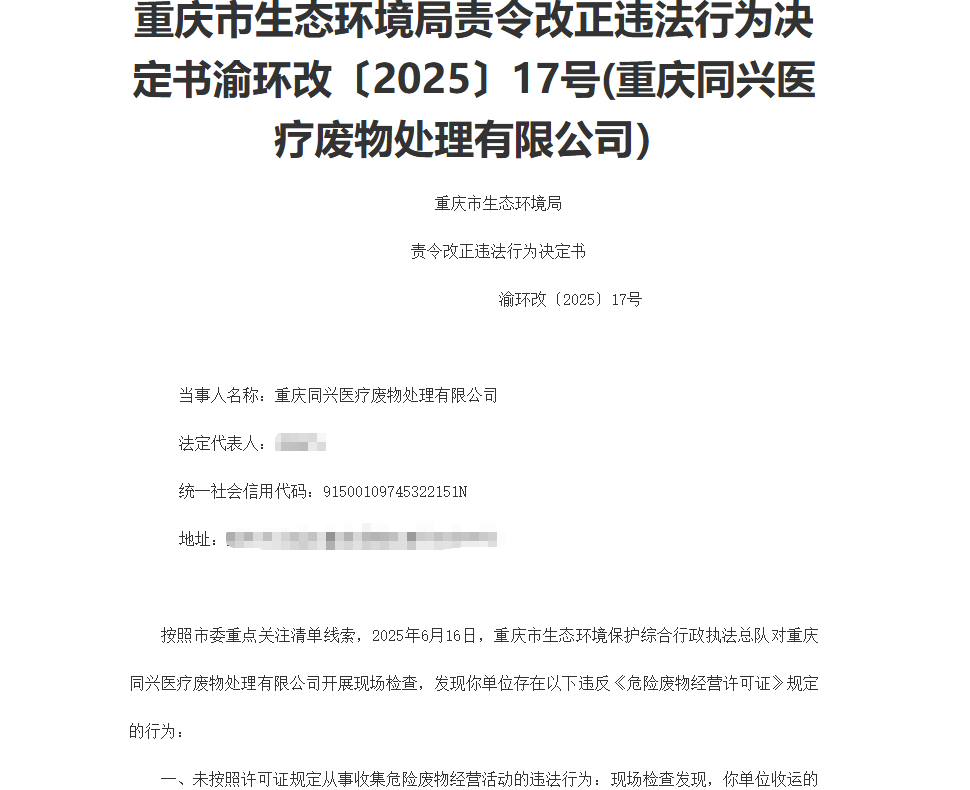

今年7月,重庆市生态环境局对同兴公司发出《责令改正违法行为决定书》,指出其存在一系列违法行为,包括:在某医院收运医废时未按要求运行医废电子转移联单,两条生产线自6月9日来每日处理量超出危废经营许可证规定的每日处理能力等。但决定书并未提到针对这些违法行为的处罚。

2025年7月,重庆市生态环境局对同兴公司发出《责令改正违法行为决定书》。图/重庆市生态环境局官网

即便同兴公司的服务引起了众多医疗机构的不满,但在特许经营权的“保驾护航”下,中心城区的医疗机构不得不继续与之合作。多个信源显示,去年年底,重庆市卫生健康委组织召开了中心城区医疗废物处置专题会议,要求各医疗机构“继续与同兴公司签订医废处置协议”,但同时强调,“要建立对同兴公司履约服务的考核机制”,“如同兴公司履约服务不佳,请做好收集同兴公司履约服务不佳的佐证影像资料并备注。”

曾经启动公开招投标、想要在今年更换合作企业的重庆市人民医院,在卫健部门的要求和领导的综合考量之下,也终止了招标,继续与同兴公司合作。

“由于没有市场压力,特许经营企业的竞争意识会大大下降,提升改造的进步意愿和动力很弱。”受访的医废处置行业专家表示。

“针对医废处置行业,前期市场不成熟时期,政府不出手就没有企业来承担这样的服务,会导致社会公共利益的损失,这种情况下,政府不得不出手,开放特许经营权许可,依照程序把业务委托给企业经营。但当市场成熟、具备竞争条件后,医疗废物处置行业有利可图,就没有必要开展特许经营了。”孙晋说。

与此同时,重庆市有关部门对同兴公司特许经营权独占性的态度并非铁板一块,也释放出有所松动的信号。毕竟,《特许权协议》的签订双方是市政府有关部门和同兴公司,并不直接约束医疗机构。

李清泉所在城区的部分医疗机构也开始按照《医疗废物管理条例》相关规定,通过招投标程序,就近找有资质、满足服务需求且价格公道的医废处置企业合作。

“我们作为卫生主管部门,职责是要求医疗机构规范处置医疗废物,避免造成传染病传播,不管(医疗机构)与哪家公司签约。”李清泉说。

去年,王晨所有的某中心城区几家民营医疗机构按法定程序与苏鑫公司签约,并顺利通过了卫健部门的年审。

“解铃还需要系铃人。”孙晋认为,重庆市有关部门要展现担当和作为,如果同兴公司没有履行理应履行的责任和义务,就达成了解除协议的条件,政府不如“壮士断腕”、及时止损,以公共利益受损等理由,收回特许经营权,“将市场的还给市场。”

按法律法规,特许经营权有退出机制,那么为何重庆市政府没有收回同兴公司的特许经营权?

“环境基础设施的平稳运行是政府应该优先考虑的,马上更换运营主体并不一定是最优解。”上述医废处置行业专家解释。

新京报记者了解到,特许经营权的退出在现实中很难落地,其中牵连着合同约定、政企关系、公共兜底服务、行政管理成本等方方面面的原因。

通过一起济南市生态环境局终止医废特许经营的案例,便可一窥其中的复杂。

因取得特许经营权的固废公司处置医疗废物的临时场所到期,未能选取新址完成项目建设,无法继续开展处置业务,严重影响社会公共利益,2015年9月,济南市生态环境局终止了其特许经营权,因此成为行政诉讼的被告,被企业告上法庭。虽然最终政府的决定获得了法院的支持,但也付出了应诉的成本,依据判决,还需要补偿原告企业的损失。

根据最新的公开信息,目前,济南仅有2家医废集中处置单位,处理能力明显不足。济南市相关部门正计划引入市场竞争机制,解决这一问题。

而在重庆这起案例中,根据《特许权协议》约定,三年后,同兴公司的特许经营权将到期,届时,同兴公司投建的医废处置设施所有权将全部归重庆市政府所有,政府有权根据情况放开市场,引入其他竞争企业。

千难万难,超大城市的医废处置问题,总归要解决。

新京报记者刘思维实习生姜妍羽

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://www.jinnalai.com/jingyan/773857.html